Last Updated on 2025年2月1日 by tommy1106

『当ページはアフィリエイト広告を利用しております』

作曲やDTMをやっているとキーの判別に悩むことってありませんか?

楽譜を見ることはガッツリ勉強するみたいで嫌だぁ、

俺はロックやるから楽譜なんて必要ないぜ!って方もいらっしゃるかもしれませんね、

しかし、楽譜というのはその楽曲を分析する際にたくさんのヒントや答えを

与えてくれているので、楽譜の読み方を本当に基礎的な事だけでも

覚えておくことは、今後の音楽活動を楽にしてくれるかもしれません。

音楽制作において、キーというのは楽曲を制作していく上で

ベースになる部分であり、キーが決定するということは使える音がほぼ決まるということです。

私も音楽制作に興味をもった当初は何がなんだかわけがわかりませんでしたが、

こと楽譜がある場合のキーの判別は非常に簡単です。

調号が多い楽譜や複雑な曲構成に直面すると、

キーの特定に時間がかかることもあるかもしれませんが、

調号のルールさえ覚えてしまえば、あとは慣れていくだけです。

こちらの記事では、調号の図を用いながら、キーのルールについて

わかりやすく、お伝えしていければと思いますので、

今までキーがよく分からなかったという方は、

ぜひ、最後まで読んでいただければと思います。

初心者でもわかる音楽のキーとは?基本の考え方

音楽においてキーとは?

簡単に説明させていただくと、その曲において

使える音が決定されるということになります。

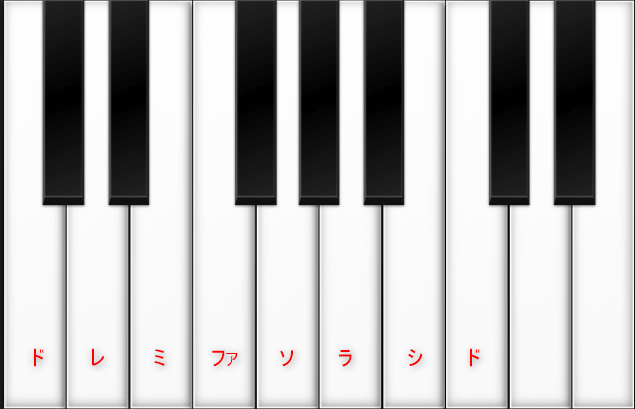

一番基本のCメジャー・キー

これは皆さんも学校の音楽の授業で習った『ドレミファソラシド』ですが、

このように一つのキーに対して、一つの『ドレミファソラシド』が決定されます。

この『ドレミファソラシド』は『ド』の音、英語で言うと『C』になりますが、

『C』の音からスタートしているので、『Cメジャー・スケール』になります。

そして、『Cメジャー・スケール』を使った楽曲のキーが

『Cメジャー・キー』になります。

他のメジャー・キーは?

では、他の音から始まるメジャー・スケールはどうなるんでしょうか?

例えば、『レ』の音、英語で言うと『D』ではじまる『Dメジャー・スケール』は

どうなるのでしょうか?

『レミファソラシドレ』でいいのでしょうか?

ここがややこしくなる原因の一つなのですが、

メジャー・スケールは音の並べ方、もう少し詳しく言うと

次の音までの距離が決まっているんです。

ここで先ほどの図をもう一度見ていただきたいのですが、

『ド』と『レ』の間には黒い鍵盤がありますよね?

ですが、『ミ』と『ファ』の間には黒い鍵盤はありません。

『ド』と『レ』のような関係を全音

『ミ』と『ファ』のような関係を半音といいます。

そして半音2つ分が全音になります。

低い『ド』から高い『ド』までを一覧にすると以下の表のようになります。

| ド→レ | 全音 |

| レ→ミ | 全音 |

| ミ→ファ | 半音 |

| ファ→ソ | 全音 |

| ソ→ラ | 全音 |

| ラ→シ | 全音 |

| シ→ド | 半音 |

全音と半音の頭文字を取って、『全全半全全全半』なんていったりします。

これは『なんで?』ということではなく、こういうものだと覚えて下さい。

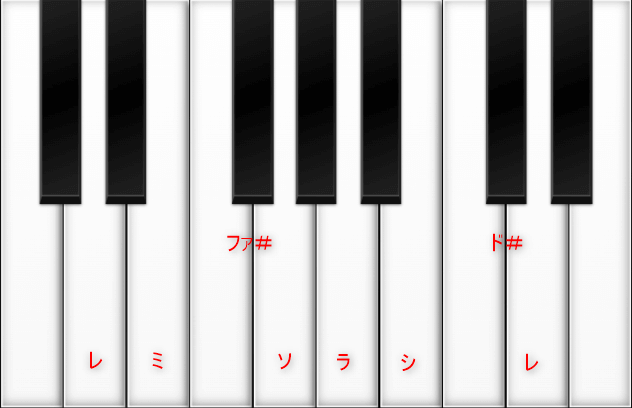

ここで、先ほどの『D』ではじまる『Dメジャー・スケール』を検証すると

『全全半全全全半』のルールに沿うには、『ファ』と『ド』を半音上げる

つまり『#』がつかないとつじつまが合わなくなるわけです。

混乱してきますよね?

でも、安心して下さい。

後ほど、全ての音から始まるメジャー・スケールが理解できる

調号について、説明させていただきます。

その前に、もう一つお話させて下さい。

マイナー・キーとは?

マイナー・キーという言葉も聞いたことがあるのではないでしょうか?

この段階では、メジャー・キーには必ず仲間のマイナー・キーがいると

覚えて下さい。

その仲間の見つけ方ですが、、、

メジャー・スケールのスタートの音から2つ下がったところから始まり

使う音が全く一緒の並び方の音階をマイナー・スケールと呼びます。

(マイナー・スケールは実は他にもあるのですが、

今回はキーやスケールの初歩的な説明になりますので、

説明はここまでにしておきます)

つまり、『ラシドレミファソラ』と並んでいるものが、

『ラ』の音、英語で言うと『A』ではじまる『Aマイナー・スケール』と

いうことになります。

そして、始まりの音は違うけど、使っている音が全く一緒の音階を

並行調といい、『Cメジャー・キー』と『Aマイナー・キー』は

お仲間ということになります。

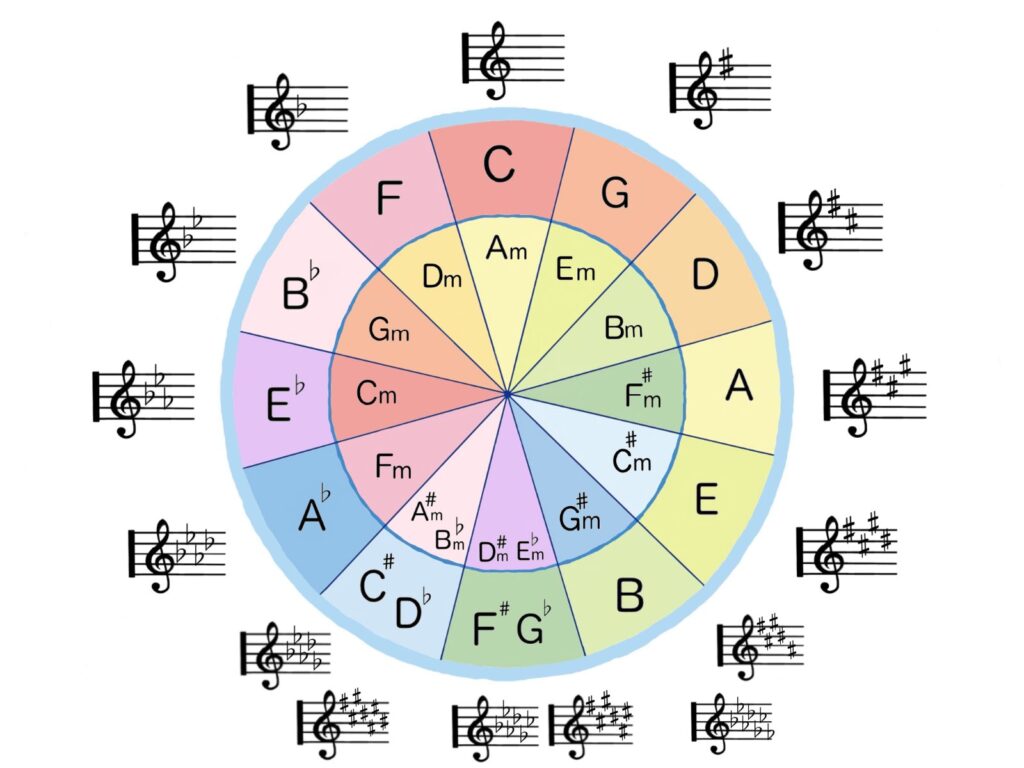

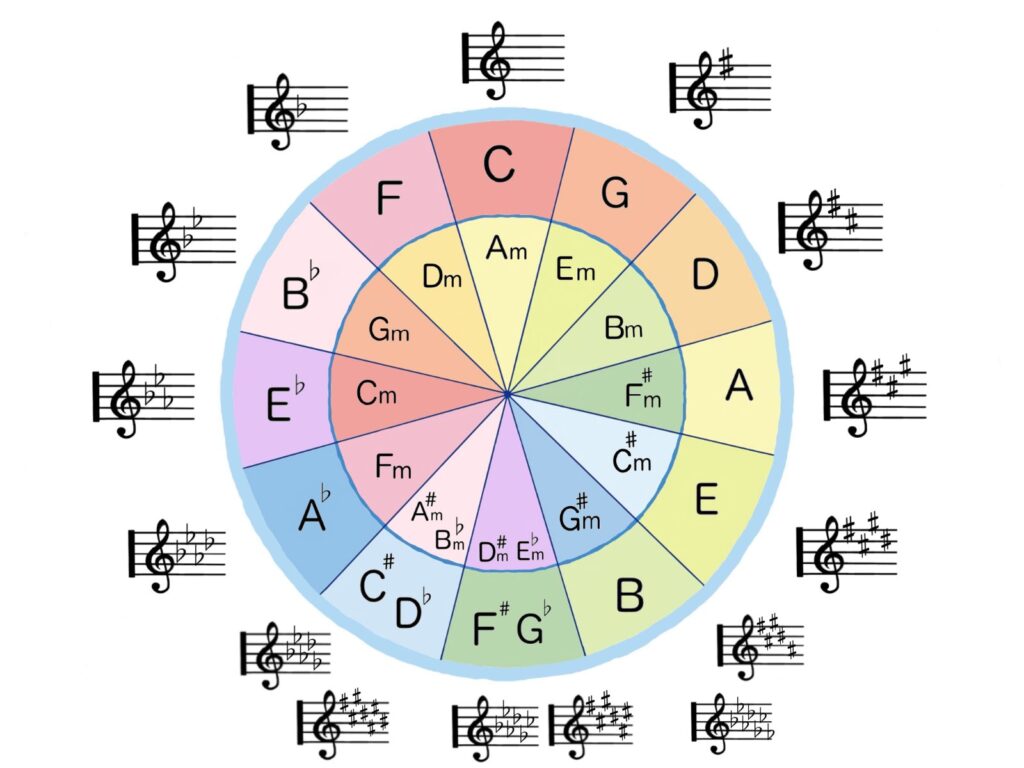

調号の数で瞬時に分かる楽譜のキーの一覧表

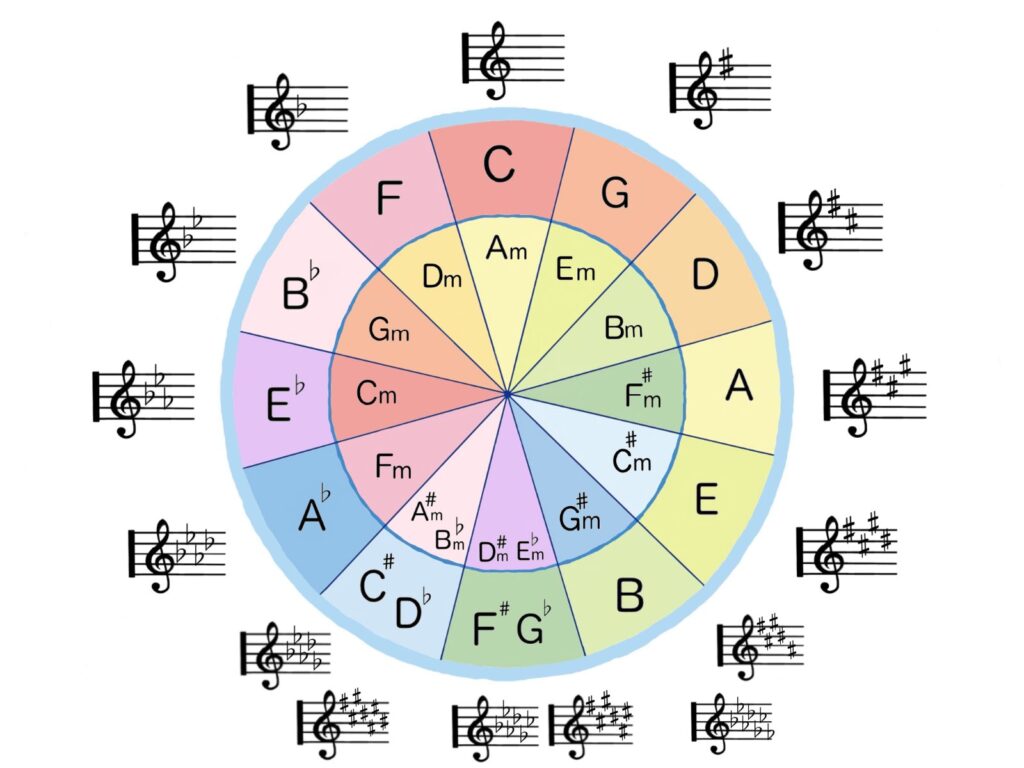

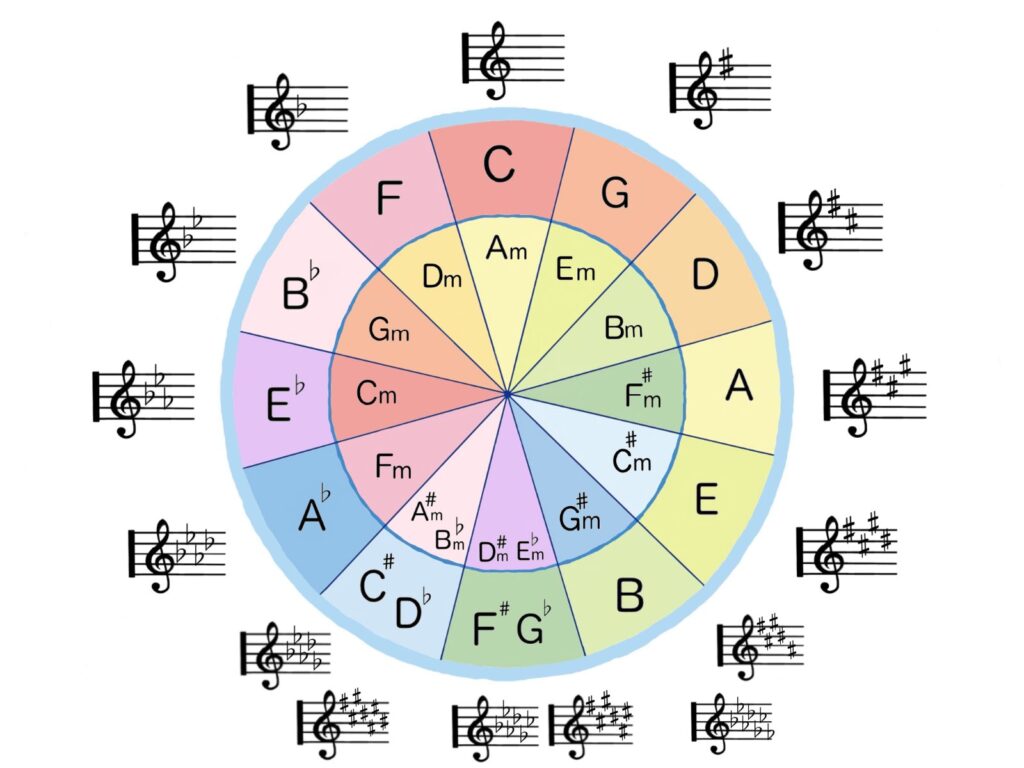

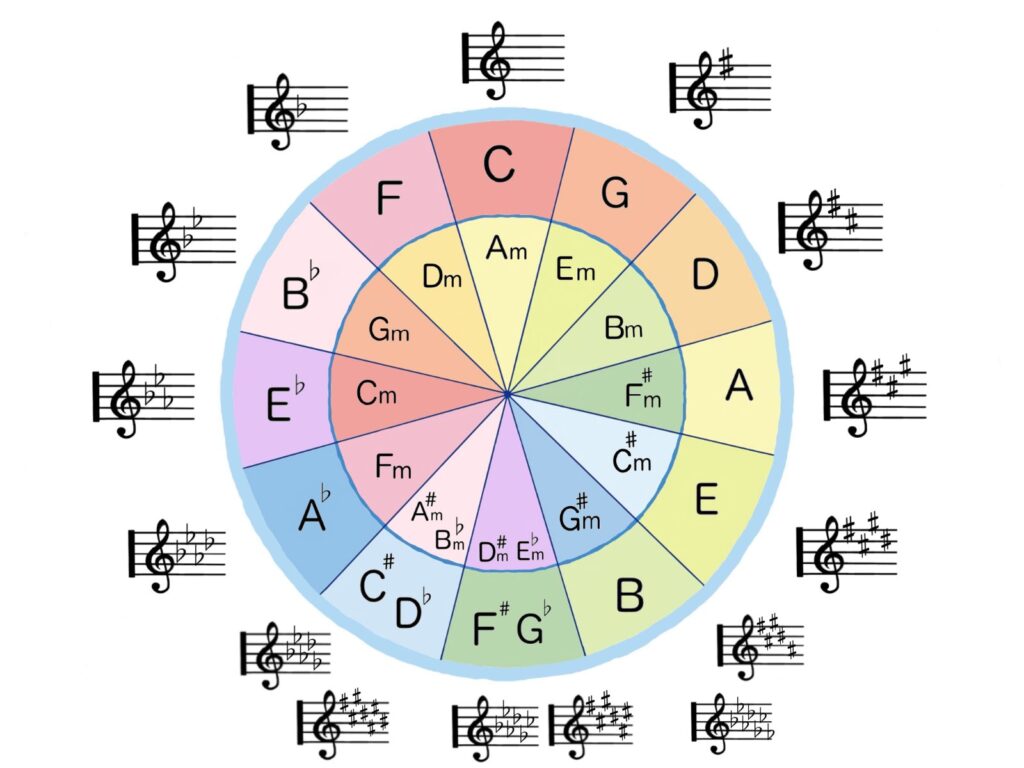

こちらの画像をみていただきたいのですが、

何個か説明させていただきますね。

説明例①Cメジャー・キーの場合

時計でいうと12時の部分に『C』がありますね。

こちらは他のと比べると、『#』や『b』がついていませんよね?

つまり、『C』からはじめて、『ドレミファソラシド』と

『#』や『b』をつける必要がないということです。

逆に言うと🎼(ト音記号)の横に何もついていなければ

『Cメジャー・キー』であり、お仲間はその下にある『Aマイナー・キー』と

いうことになります。

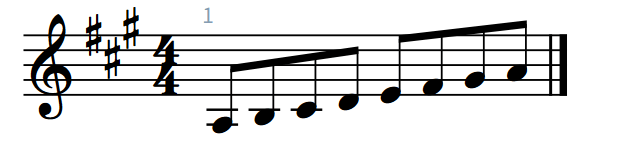

説明例②Aメジャー・キーの場合

時計でいうと3時の部分に『A』がありますね。

こちらは他のと比べると、『#』がついています。

(『#』が『ファ』、『ド』、『ソ』の位置についています)

つまり、『A』からはじめて、『ラシド#レミファ#ソ#』と

『ファ』、『ド』、『ソ』に『#』をつける必要があるということです。

逆に言うと🎼(ト音記号)の横に『#』が3つついていれば

『Aメジャー・キー』であり、お仲間はその下にある『F#マイナー・キー』と

いうことになります。

そして、ここが大事なのですが、『Aメジャー・キー』の場合は

基本的には『ファ』、『ド』、『ソ』に『#』をつける必要があるので、

楽譜の最初に調号をつけておき、『ファ』、『ド』、『ソ』が出てきたら

それは『#』がつくんだよということがルールになります。

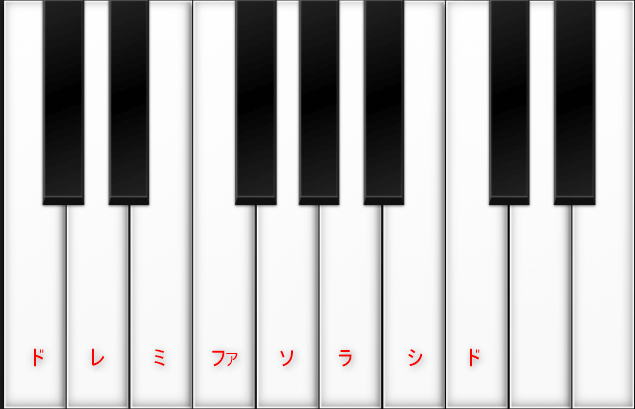

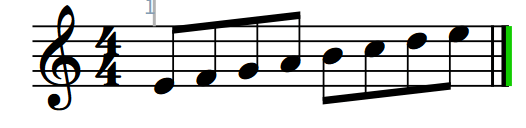

こちらの図の場合は調号がついていない『Cメジャー・キー』なので、

打ち込む際には、『#』や『b』をつけずに

『ラシドレミファソラ』と打ち込めば良いですが、

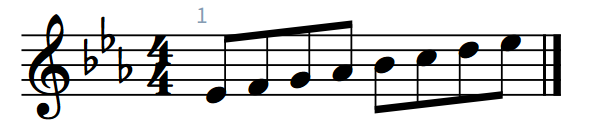

こちらの図の場合は『#』が3つついている『Aメジャー・キー』なので、

打ち込む際には、『ファ』、『ド』、『ソ』に『#』をつけて

『ラシド#レミファ#ソ#』と打ちこむ必要があるということになります。

説明例③Ebメジャー・キーの場合

時計でいうと9時の部分に『Eb』がありますね。

こちらは他のと比べると、『b』がついています。

(『b』が『シ』、『ミ』、『ラ』の位置についています)

つまり、『Eb』からはじめて、『ミbファソラbシbドレミb』と

『シ』、『ミ』、『ラ』に『b』をつける必要があるということです。

逆に言うと🎼(ト音記号)の横に『b』が3つついていれば

『Ebメジャー・キー』であり、お仲間はその下にある『Cマイナー・キー』と

いうことになります。

そして、ここが大事なのですが、『Ebメジャー・キー』の場合は

基本的には『シ』、『ミ』、『ラ』に『b』をつける必要があるので、

楽譜の最初に調号をつけておき、『シ』、『ミ』、『ラ』が出てきたら

それは『b』がつくんだよということがルールになります。

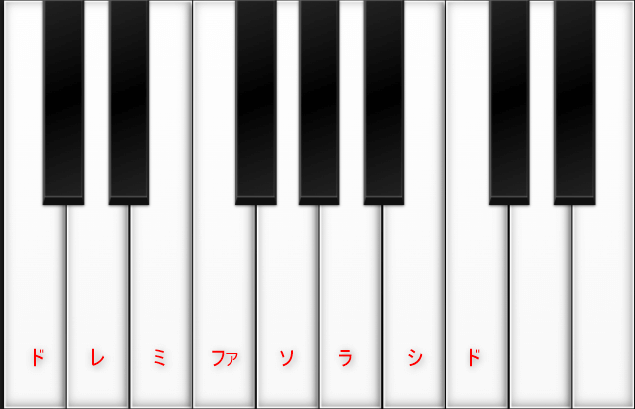

こちらの図の場合は調号がついていない『Cメジャー・キー』なので、

打ち込む際には、『#』や『b』をつけずに

『ミファソラシドレミ』と打ち込めば良いですが、

こちらの図の場合は『b』が3つついている『Ebメジャー・キー』なので、

打ち込む際には、『シ』、『ミ』、『ラ』に『b』をつけて

『ミbファソラbシbドレミb』と打ちこむ必要があるということになります。

最初は混乱するかもしれませんが、数をこなしていけば

必ず理解できるようになりますし、必要があれば先ほどのこちらの図を

スクショして、都度確認するのもいいと思います。

いろいろな楽譜を見て、いろいろなキーの曲を打ちこむことで

きっと、あなたはレベルアップしていきます。

こちらの記事を読んで、楽譜を使いながらDTMを習慣化していきませんか?

まとめ:楽譜があれば、キーを判別できる!調号の一覧を見れば誰でもキーは理解できます。

楽譜のキー判別は、音楽理論の重要な要素です。

楽譜のキーを正確に理解することで、楽曲の構造や雰囲気をより深く把握できますし、

その楽曲において基本的に使える音やコードが決まってきます。

楽譜からキーを判別する基本は、調号に注目することです。

調号は楽譜の冒頭に記載され、その数と種類によってキーが決まります。

今回ご紹介した図を参照すると、調号とキーの関係を簡単に確認できますので、

ぜひ活用してみて下さい。

この図を使えば、調号からキーを素早く判断できるようになります。

今回の記事が、読んでくださったあなたに有益であったなら

とても嬉しく思います。

それでは、最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント