Last Updated on 2026年2月10日 by tommy1106

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

Scaler 3は、音楽制作の世界を一変させる可能性を秘めた作曲支援ツールです。

「コード進行が難しい」「アレンジが思いつかない」といった悩みを抱える方にとって、

Scaler 3はまさに救世主のような存在です。

初心者でも簡単におしゃれなコード進行を作成できるだけでなく、

アレンジまで可能にするその機能は、多くのDTMユーザーから注目を集めています。

しかし、購入を検討する際には、「本当に自分に合うのか」「使いこなせるのか」

といった不安もつきものです。

高価なプラグインであるため、慎重に情報を集めて判断したいと考える方も多いでしょう。

そんな皆さんのために、この記事ではScaler 3の魅力と具体的な使い方を

簡単で、しかし即戦力で使える機能に絞って徹底解説します。

初心者の方でもわかりやすく活用方法をご紹介しておりますので、

ぜひ、最後までお読みくださいね!

Scaler 3がどれほど音楽制作を効率化し、創造性を広げるツールなのか。

その答えをぜひこの記事で見つけてください。

読み終わった後には、あなたもScaler 3で新しい音楽制作の旅に出たくなることでしょう。

Scaler 3とは?その魅力と進化

音楽制作の世界に革命をもたらしてきたScalerシリーズが、ついに新たな進化を遂げました。

Scaler 3は、コード進行の課題を解決するだけでなく、

初心者でもさらに扱いやすくなった強力なツールとして再登場しました。

その革新的な機能と直感的な操作性により、音楽制作の効率化と創造性の拡張を実現します。

こちらでは、Scaler 3の概要と進化ポイントについて詳しく解説していきます。

Scaler 3の概要と進化ポイント

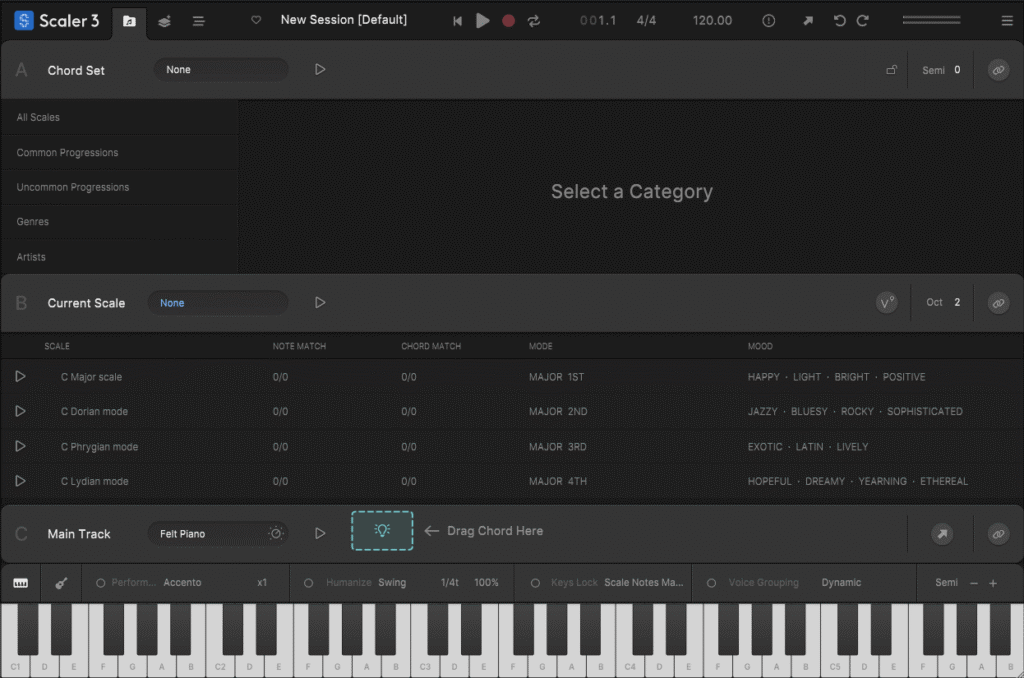

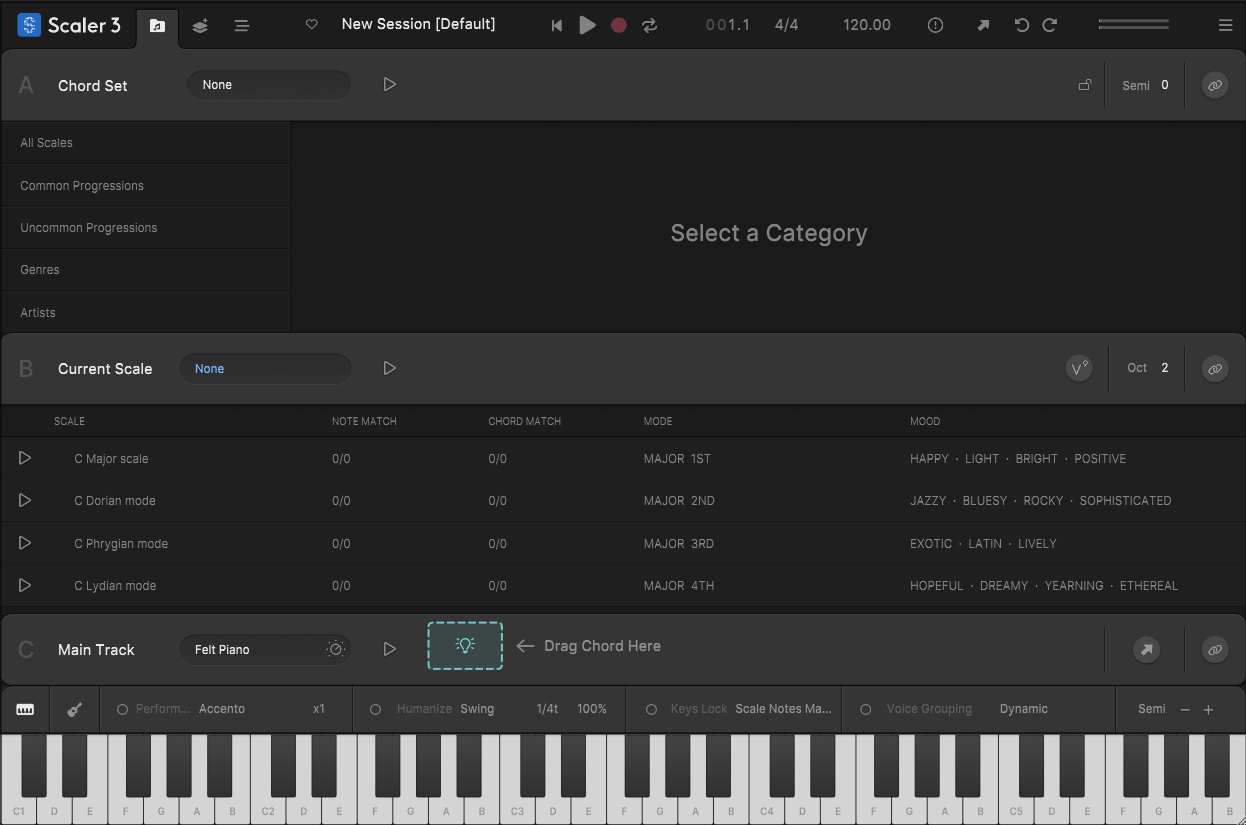

まずは、Scaler 3を立ち上げてみました。

Scaler 2の時は、言い方は悪いですが、無料のプラグインのような

見た目のチープさを個人的には感じましたが、

Scaler 3で洗練された見た目になったのでは?と思います。

Scaler 3は、従来のScalerシリーズを基盤にしながらも、

完全に再設計された音楽理論プラグインです。

初心者でも扱いやすい直感的なインターフェースを備えつつ、高度な機能も多数搭載しています。

特筆すべきは、コード進行やアレンジパート作成を中心に据えた

「Browse」「Create」「Arrange」という三つのページ構成です。

この構造により、作曲の流れがスムーズになり、

アイデアを形にするまでの時間が大幅に短縮されます。

「Browse」

「Create」

「Arrange」

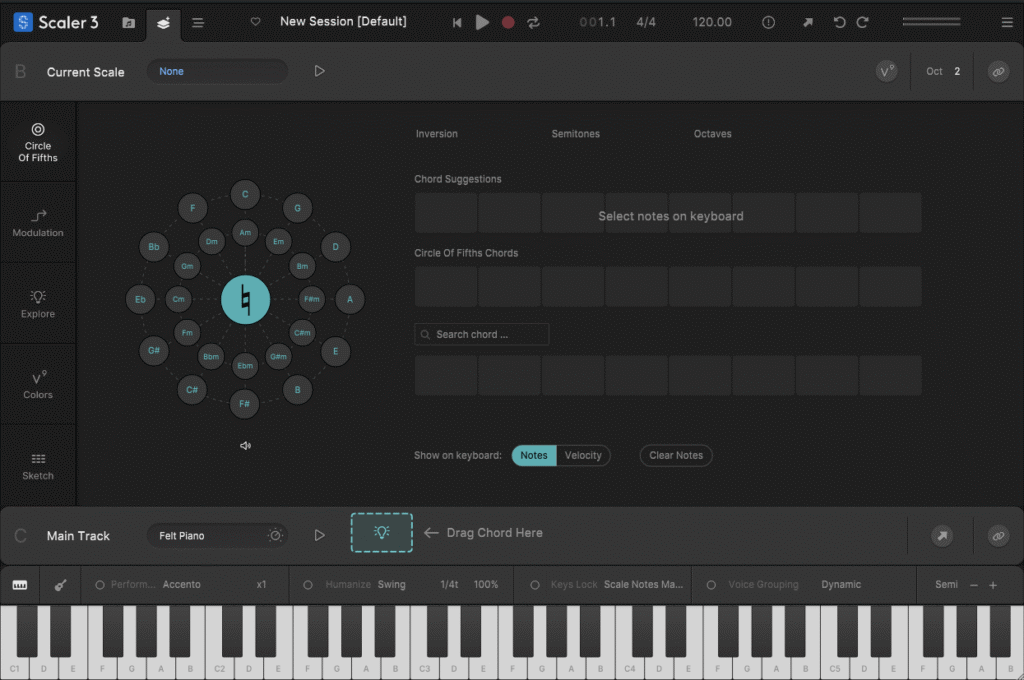

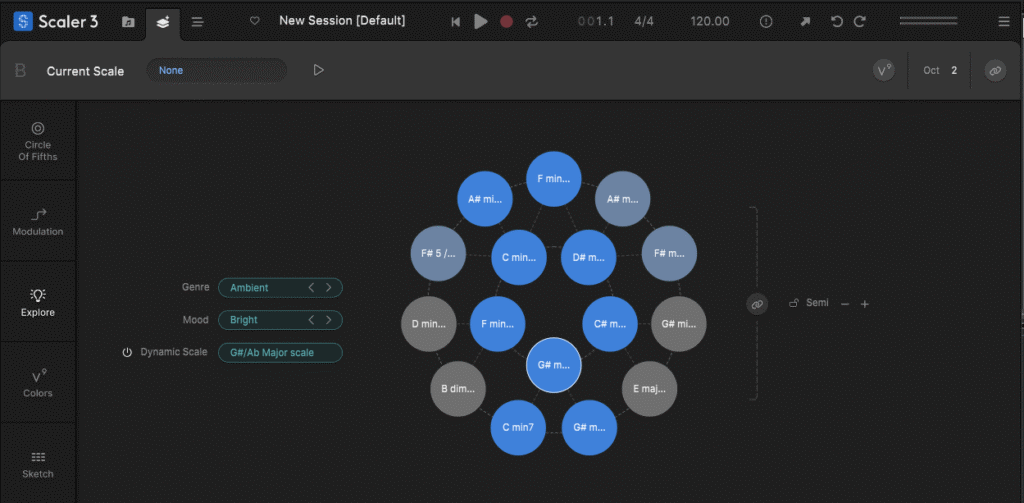

新たに追加された「Explore」ページでは、選択したキー内外でのコード探索が可能となり、

従来以上に自由度の高い和音設計ができます。

「Explore」

こちらはジャンルやムードを選んで適当にクリックするだけで、

いい感じのコード進行が出来てしまいます。

青はスケールに沿ったコード、ライトグレーはスケールから少し外れたコード、

グレーはスケールから大きく外れたコードになりますが、

視覚的にわかりやすくしてくれているのは、とてもありがたいですね。

本当にあまり考えずに、適当にクリックしながら並べるだけで、

こんなコード進行が出来ました。

結構いい感じじゃないですか?

自分で一からコード進行を作っていたら、こんなのは思いつかないと思います。

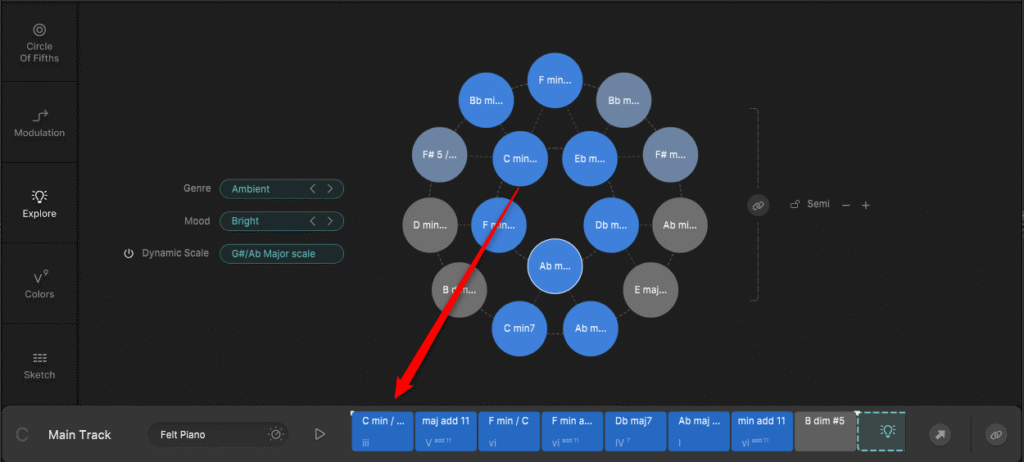

さらに、「Colors」ページではコードボイシングや代替和音の提案を受けられるため、

複雑なアレンジにも対応できます。

「Colors」

左側でテンション・コードやボイシングなどが変更出来ますので、

いろいろと複雑なコードもお手軽に試すことが出来ます。

表示は5パターンですが、膨大なパターンが入っていて、使い切れないほどですね。

気に入ったコードがあれば、ドラッグ&ドロップで簡単に変更可能です。

Scaler 3はまた、VST/AUプラグインホスティング機能を導入し、

ご自身のお気に入りの外部音源やエフェクトを直接読み込むことができます。

この機能により、MIDIルーティングが不要となり、

制作環境がさらにシンプルかつ効率的になります。

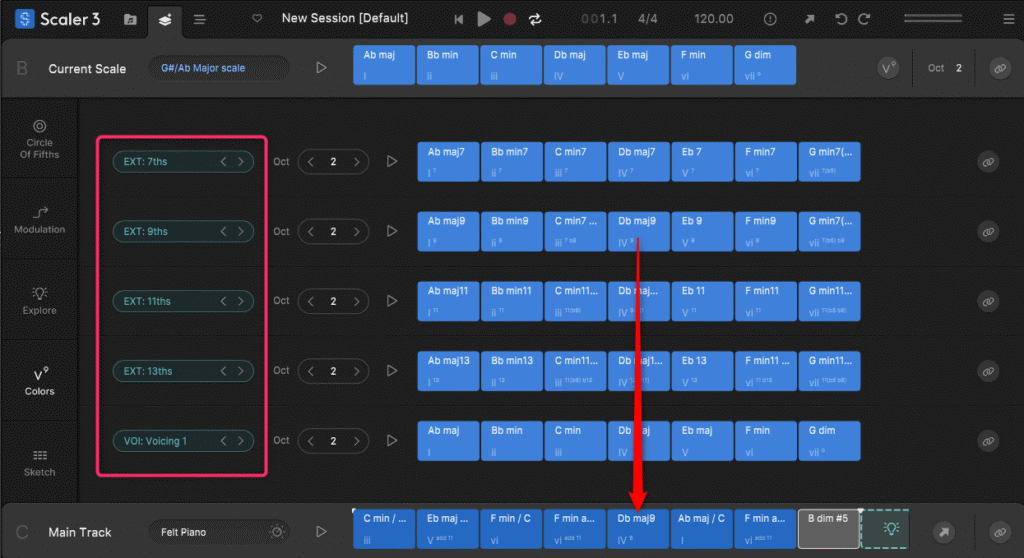

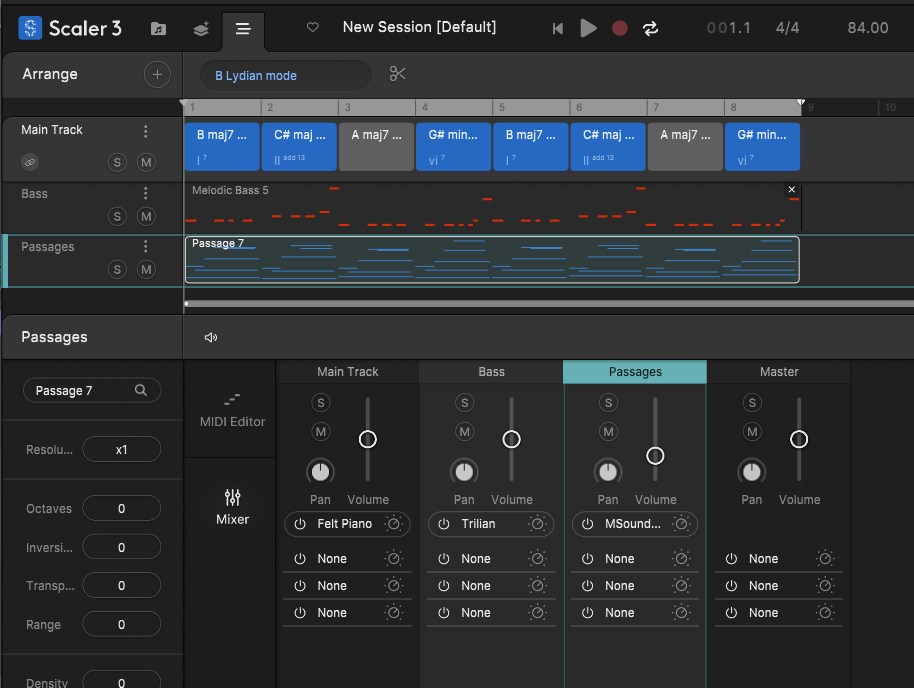

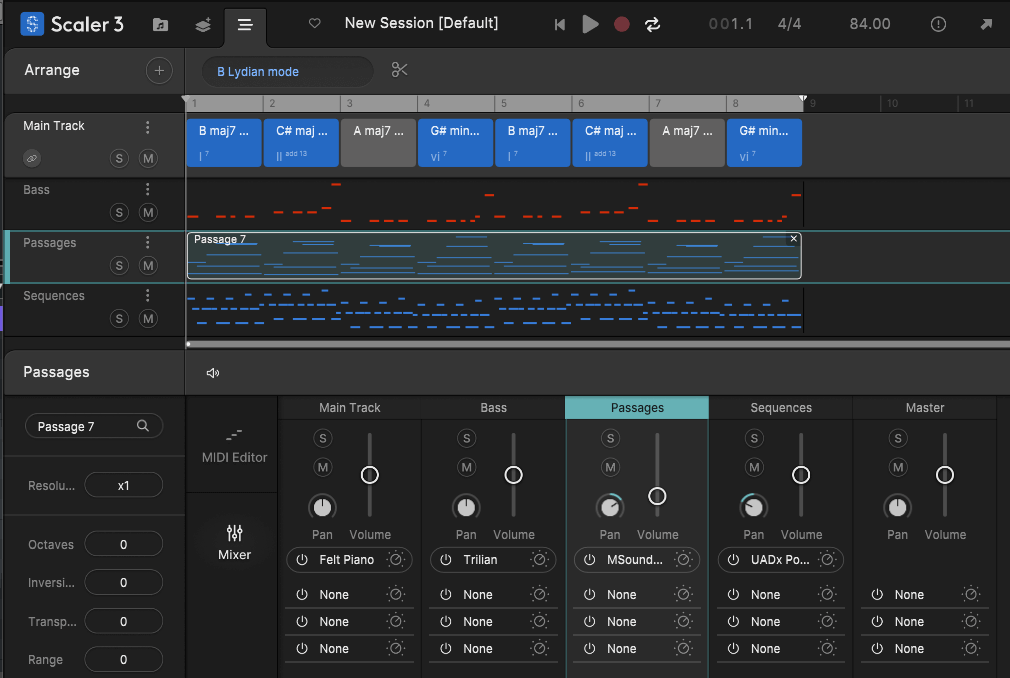

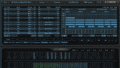

さらに、「Multi-Lane Timeline」ではコード進行に基づいたベースラインやメロディなどを

複数レーンで管理できるため、一つの画面上で楽曲全体を視覚的に操作することが可能です。

要するにDAWで作業しているのと同じ感覚で作業できるというわけですね。

Bassだったり、鍵盤系のシンセでもパッドでもいいんですが、

これを自分の持っているプラグインで鳴らすことも出来るんですよね。

これは驚きました。

また、MIDIデータが視覚的に見られるのは嬉しいですよね。

似たようなフレーズを重ねるより、タイプの違うフレーズを重ねたほうがいいですからね。

これらの進化ポイントは、Scaler 3を単なる作曲支援ツール以上のものへと押し上げています。

学びやすさと使いやすさを提供し、さらには創造性と効率性を最大化する環境を提供します。

Scaler 3はまさしく「音楽制作の未来」を体現していると言えるでしょう。

初心者でも安心!コード進行を簡単に扱える理由

Scaler 3が初心者に支持される最大の理由は、

複雑な音楽理論を「感覚的に操作できる」設計にあります。

「コード進行のルールがわからない」「スケールと和音の関係性が理解できない」

といった悩みを、直感的なインターフェースが解消します。

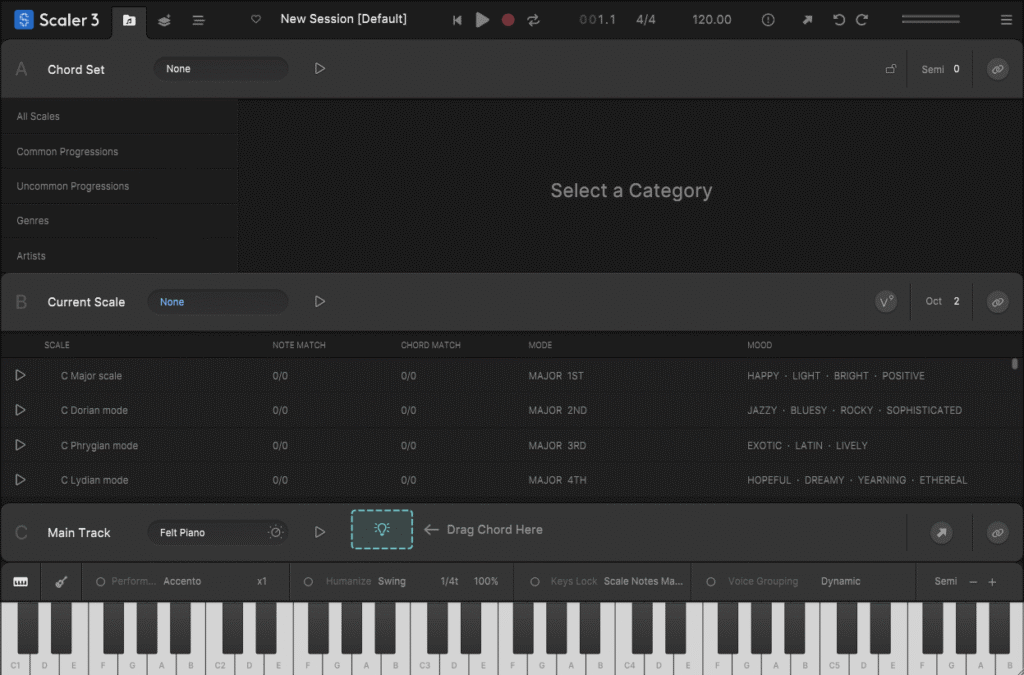

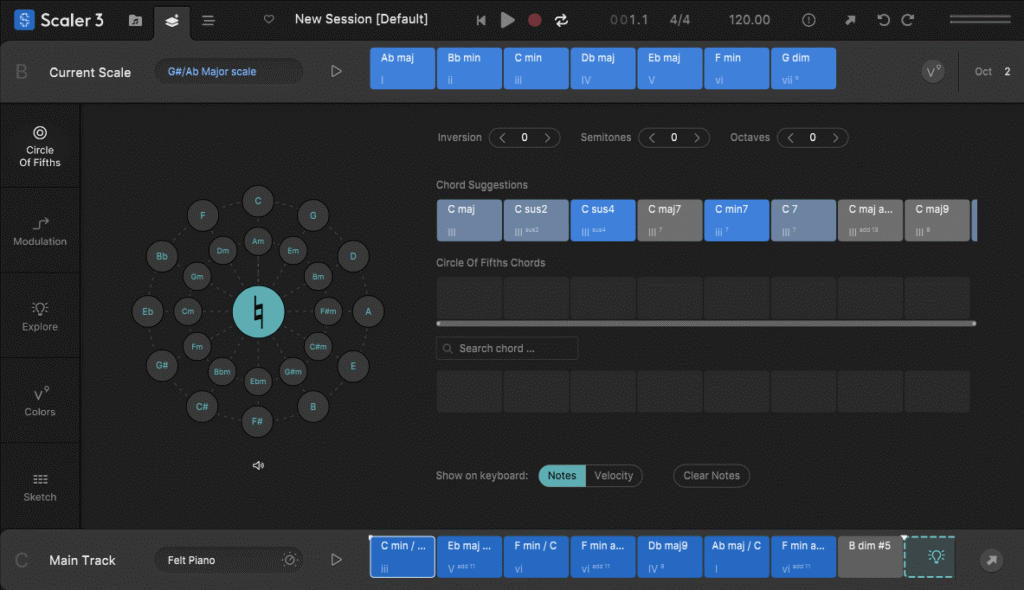

例えば、コード選択画面では「サークル・オブ・フィフス」が色分け表示され、

相性の良い和音が一目で把握できます。

青い色がスケールに忠実なコード、

ライトグレーはスケールからは外れるがスケールに近いコード、

グレーは冒険的な選択肢を示すため、

理論書を読まなくても音楽的に破綻しないコード選択が可能です。

さらに、「リアルタイムプレビュー機能」が作曲の不安を軽減します。

コードをクリックするたびに即座に音が鳴るため、

「この和音の響きはどうか?」と手探りで進める必要がありません。

ジャンル別のプリセットを選べば、ポップスやロックなど

目的に応じた定型パターンも活用可能です。

「音楽理論がわからなくても、とにかく手を動かせる」のがScaler 3の真骨頂です。

MIDIキーボードがなくても画面上の鍵盤で音を確認できるため、

気軽に作曲を楽しめるのが魅力です。

Scaler 3は、音楽理論の壁を「クリエイティブな遊び」に変えるツールなのです。

ジャンル別コード提案の活用法

Scaler 3が初心者から支持される理由の一つが、ジャンルやアーティストスタイルに特化した

「生きたコード提案」機能です。

ポップスからロック、EDMまで、1000を超えるプリセットが用意されており、

たった一つのクリックでそのジャンル特有のハーモニーを再現できます。

例えば「Cinematic」を選択すれば壮大なコード進行が、

「Neo Soul」を選べばナインス・コードを中心とした複雑なテンションコードが瞬時に展開され、

専門的な音楽知識がなくてもプロ級のサウンドを構築可能です。

さらに「Artist」からコード進行を選んだ場合では、

特定のミュージシャンの作風を分析したコードパターンを再現可能です。

実際私は知っている名前はほとんどなかったのですが、

検索すると出てくる人もいたので、私が知らないだけで有名な方なのかもしれません。

ジャンルからコード進行を選択するよりも、

さらに洗練されたコード進行が多いという印象です。

こんな感じで新しいアーティストとの出会いも楽しいですよね。

この機能の真価は、単なるプリセットの提供ではなく

「そのジャンルの本質を学びながら創作できる」点にあります。

***2026年2月10日追記***

Scaler 3のセールがまた始まったようですね!

2026年3月1日まで20%オフの約13,500円で購入できるようです。

Scaler 2をすでにお持ちの方のアップグレード版は

上記の画像の通り、2026年2月28日まで、クーポンコードを入力することで

51%オフの約3,200円で購入できるようです。

Scaler 3の基本操作と使い方

Scaler 3は、音楽制作の初心者でも直感的に操作できるよう設計されています。

その中でも、コード進行の作成は作曲の基盤となる重要なステップです。

Scaler 3では、メインページを活用することで、

複雑な音楽理論を知らなくても簡単にコード進行を構築できます。

こちらでは、メインページを中心に、コード進行の作成方法や

その活用法について詳しく解説していきます。

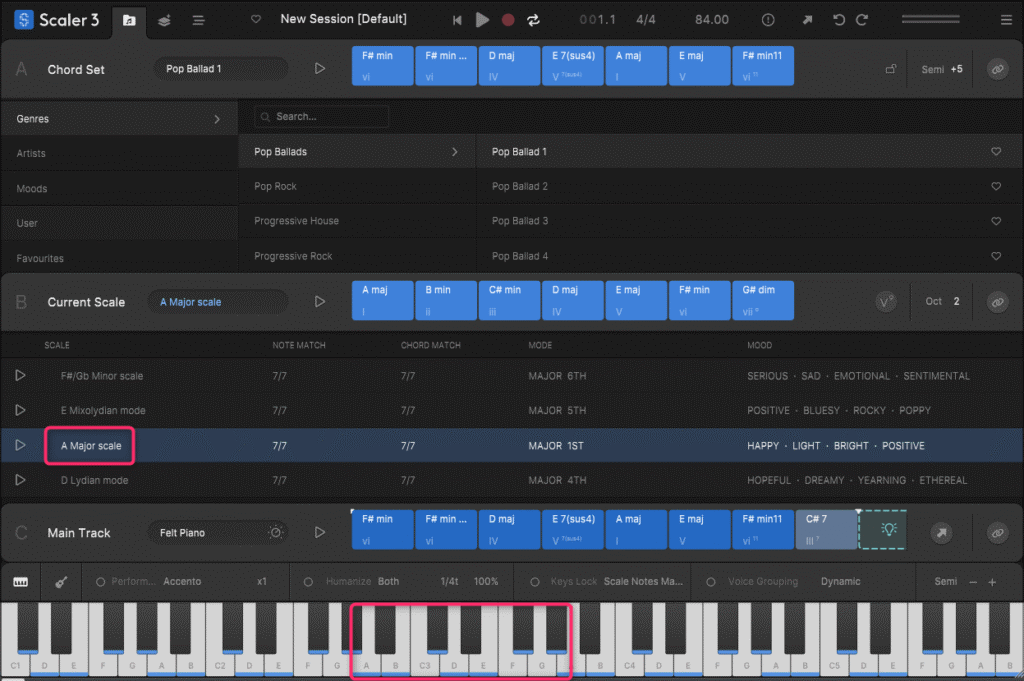

メインページでコード進行を作成する方法

Scaler 3のメインページは、コード進行を構築するための中心的な機能が集約された場所です。

このページは「Section A」「Section B」「Section C」の3つのセクションに分かれており、

それぞれが異なる役割を果たします。

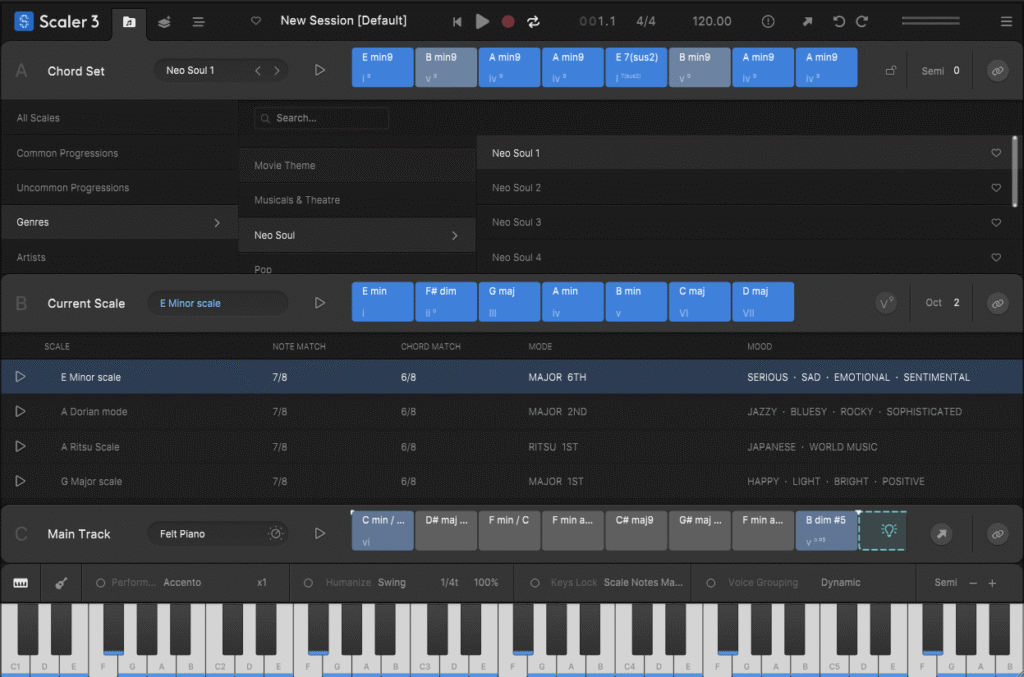

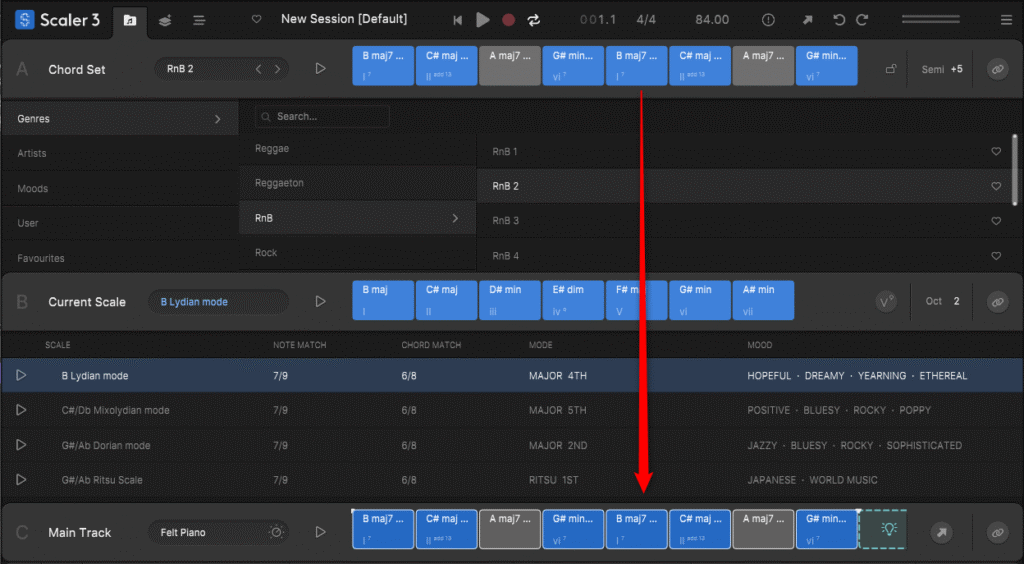

まず、Section Aではジャンルやアーティスト、ムード別に分類された膨大なプリセットから

スタートポイントを選択できます。

例えば、「Neo Soul」を選べば、そのジャンル特有のコード進行が即座に表示されます。

とりあえず、わかりやすいCメジャーキーやAマイナーキーで進めたいという方は

多いのではないでしょうか?

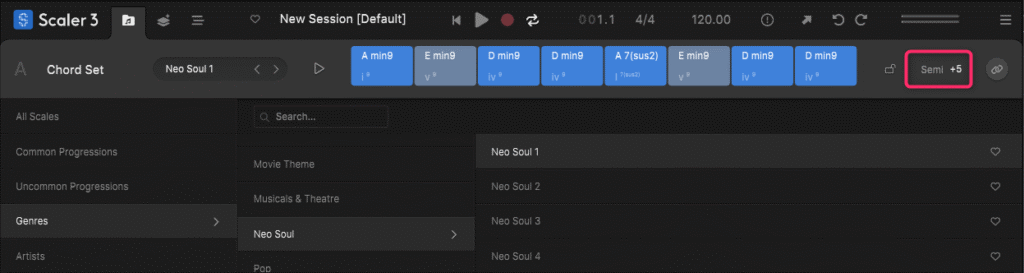

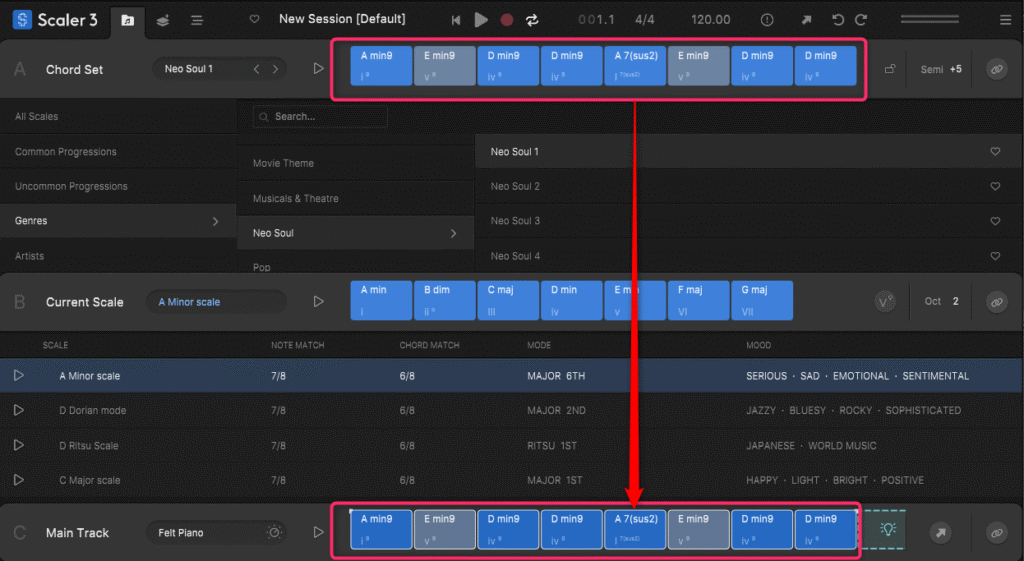

その際は『Semi』の表示を変更することで、スケール、コード進行が半音単位で変更されます。

画面では元々Eマイナーキーだったコード進行を5半音上げて

Aマイナーキーに変更されています。

コード進行が決まったら、全て選択してドラッグ&ドロップで「Section C」に移動します。

もちろん一つずつ移動することも可能ですし、後で個別にコードを入れ替えることも可能です。

このセクションでは、実際の楽曲構成に合わせてコードを並べ替えたり、

繰り返し部分を設定したりすることが可能です。

また、再生ボタンを押すだけでリアルタイムでプレビューできるため、

「この流れで本当に良いか?」と試行錯誤しながら調整できます。

Scaler 3のメインページは、初心者でもプロ顔負けのコード進行を簡単に作成できるだけでなく、

自分好みにカスタマイズする楽しさも提供してくれます。

このページを使いこなせば、音楽制作が驚くほどスムーズになることでしょう。

クリエイトページでコードの微調整を行うコツ

Scaler 3のクリエイトページは、コード進行をさらに洗練させるための

「魔法のツールボックス」と言える場所です。

メインページで作成したコード進行を基に、

細かい調整や大胆なアレンジを加えることができます。

ここでは、音楽理論に詳しくない方でも簡単に使える工夫が詰まっており、

初心者でも活用できる仕組みになっています。

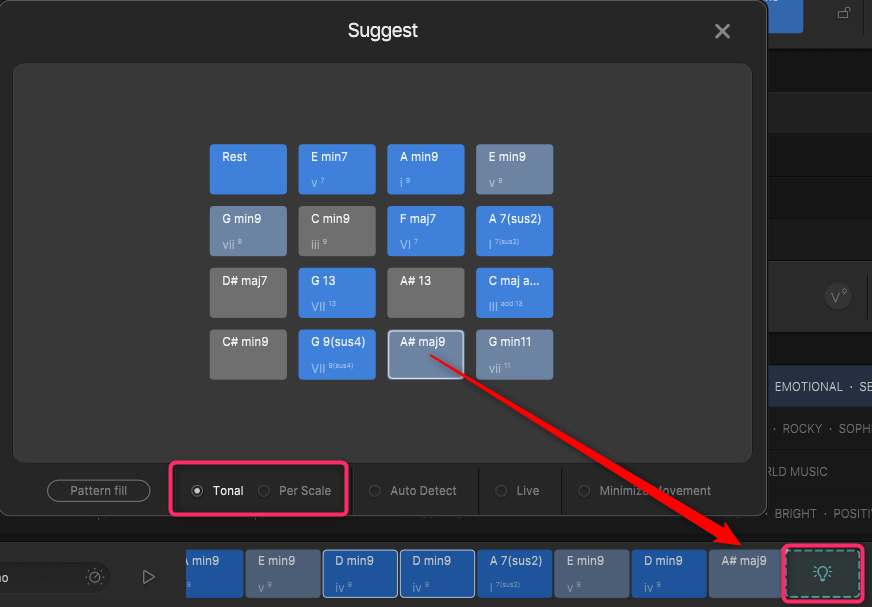

クリエイトページの最大の特徴は、コードサジェスチョン機能です。

変更したいコードを選択した上で、電球のようなマークをクリックすると、

画像のようなSuggest画面が出てきます。

『Tonal』はスケール外のコードも候補に入り、

『Per Scale』はスケール内で収まるコードのみが提案されます。

これもクリックしながら、直感的にコードを試聴出来るので、音楽理論を深く学んでいなくても、

簡単におしゃれなコード進行や意外性のある展開を作り出すことができます。

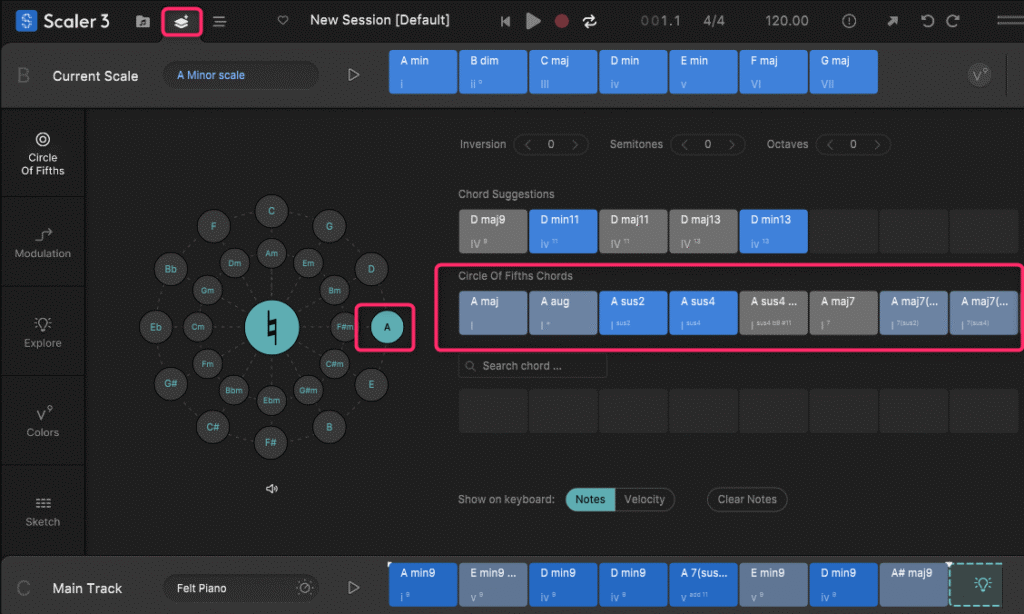

または、変更したいコードの基本となるコードは決まってるんだけど、

なんて時は、上部のタブからこちらの画面を選択して

『Circle of Fifth』から該当のコードを選択すると、コードの提案をしてくれます。

画面では、『A』をベースとしたコードをたくさん提案してくれてますね。

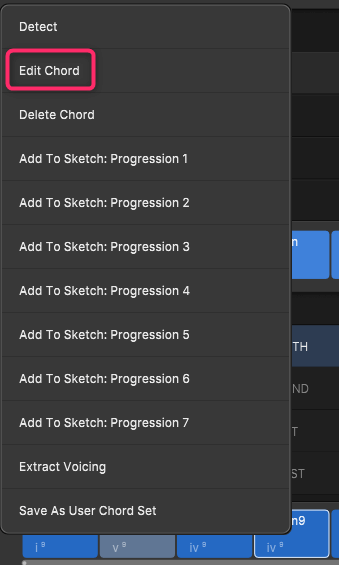

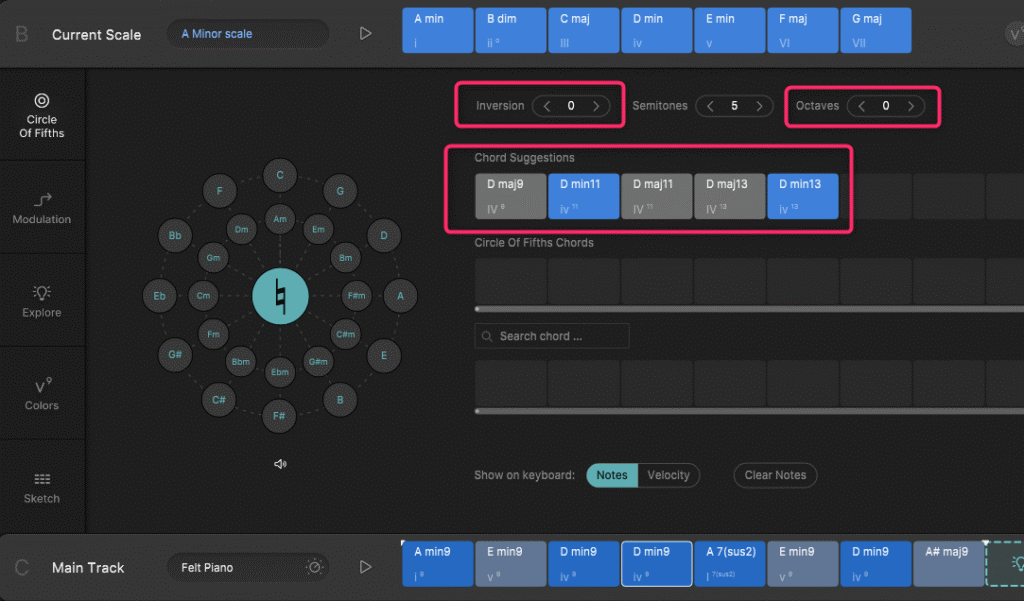

コード自体はいいんだけど、少しボイシング等変更したい時とかってあると思うんです。

そんな時は、該当のコードを右クリックして、『Edit Chord』

同じルートの別のコードを提案してくれたり、

選択したコードのボイシング(和音の構成音)を調整する機能も充実しています。

「インバージョン」機能を使えば、コード内の音の順番を変更して異なる響きを試すことができ、

「オクターブ」設定では音域を上下させて曲全体のバランスを整えることが可能です。

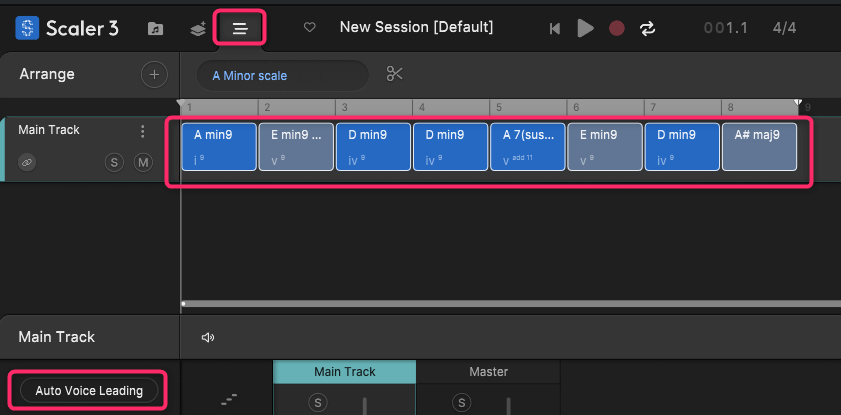

さらにお手軽なのが、上部のタブからこちらの画面に進み、

コード進行を全て選択してから、『Auto Voice Leading』をクリックすると、

選択したコード進行全体のボイシングを自動的に調整し、

流れが滑らかになるよう最適化してくれます。

これにより、不自然な飛び跳ねや音域の偏りが解消され、スムーズなコード進行に仕上がります。

これらの操作はすべてリアルタイムでプレビューできるため、

「この響きで本当に良いか?」と確認しながら進められる安心感があります。

クリエイトページは、ただコード進行を作るだけではなく、

それを「自分らしい作品」に仕上げるための重要なステップです。

このページを活用することで、あなたの楽曲はさらに個性的で魅力的なものになるでしょう。

Scaler 3ならではの直感的な操作性と強力な機能で、

自分だけの音楽世界を作り上げてみてください。

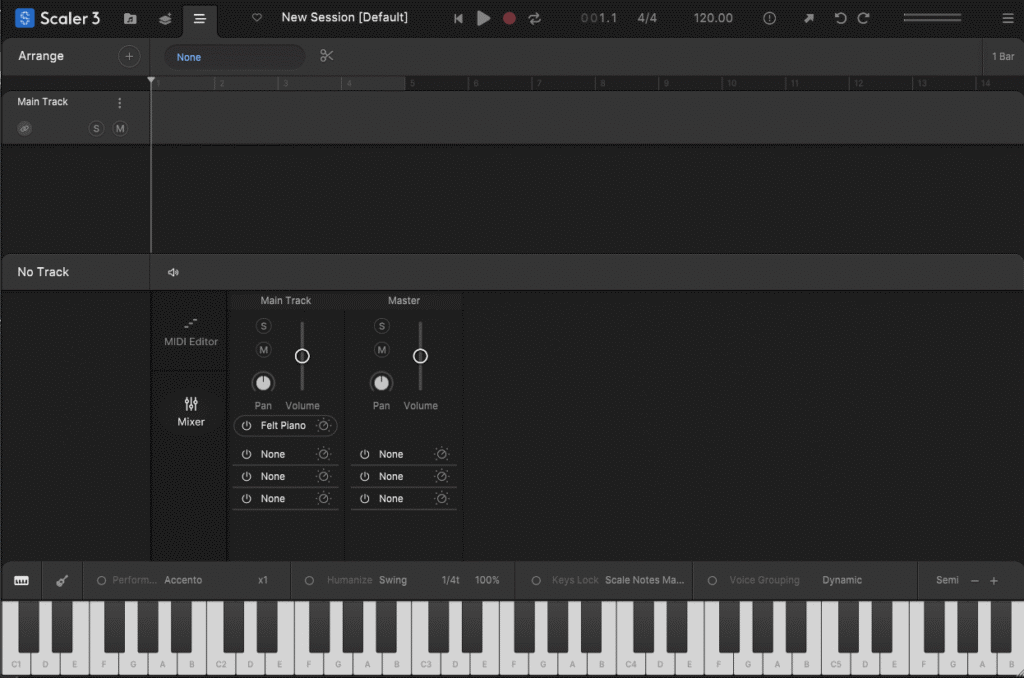

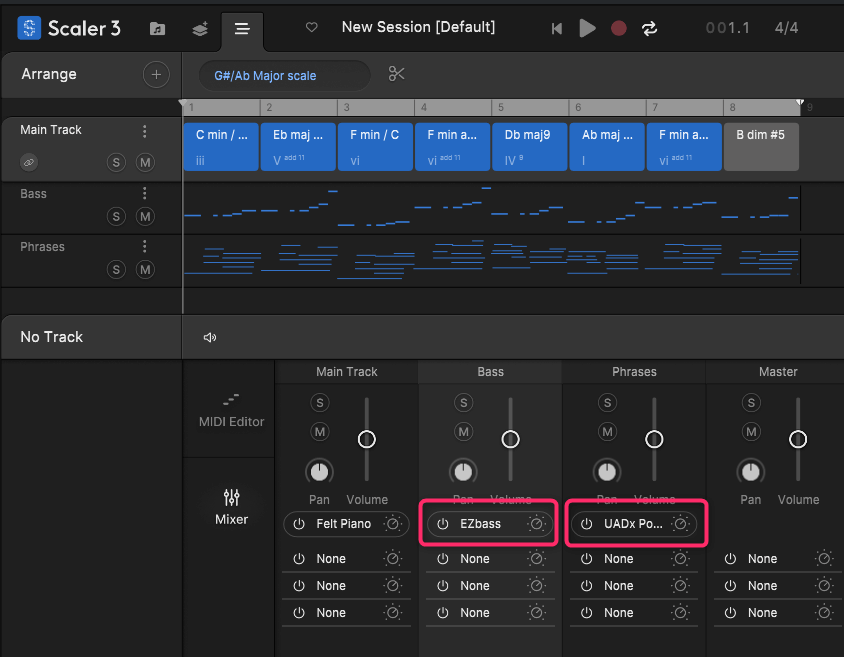

アレンジページで楽曲を完成させる流れ

Scaler 3のアレンジページは、楽曲制作の最終段階を効率的かつクリエイティブに仕上げるための

革新的な機能が詰まった場所です。

このページは、コード進行を基に楽曲全体を構築し、細部まで磨き上げるプロセスを

簡単に行えるよう設計されています。

初心者でもプロフェッショナルな仕上がりを目指せるこの機能は、

音楽制作の可能性を大きく広げてくれるでしょう。

こんな感じのループ素材にScaler 3のアレンジページで楽器を加えていきたいと思います。

アレンジページでは、まずコード進行を「メイントラック」に配置します。

このトラックは楽曲の骨格となる部分であり、

ここに並べたコードが他のトラックと連携して演奏されます。

今回は『Genres』から『RnB』の『RnB 2』のプリセットを選択して

「メイントラック」に配置しました。

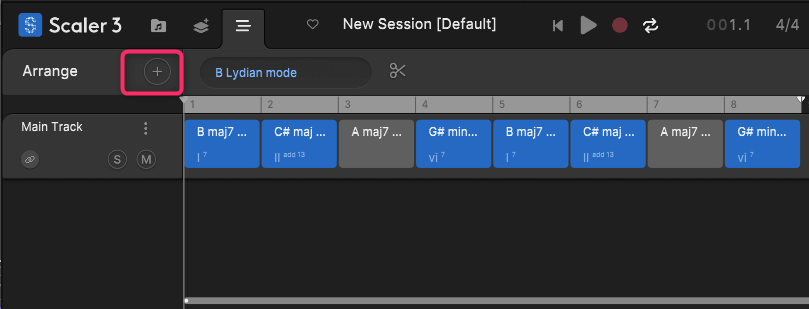

次に、必要なパートを追加していきます。

例えば「ベースライン」「コードバッキング」「リズムトラック」「メロディ」など、

各パートごとに専用のトラックを作成できます。

これらはプラスボタンをクリックするだけで簡単に追加でき、

それぞれのトラックには演奏パターンや音色を設定することが可能です。

演奏パターンの選択は非常に直感的です。

「Expressions」メニューからジャンルやスタイルに応じたパターンを選ぶだけで、

自動的にコード進行に沿った演奏が生成されます。

例えば、シンプルなベースラインから複雑なメロディフレーズまで幅広い選択肢があり、

これらを組み合わせることで楽曲全体のアレンジが完成します。

また、「ヒューマナイズ」機能をオンにすれば、演奏に人間らしいニュアンスが加わり、

より自然でリアルなサウンドが得られます。

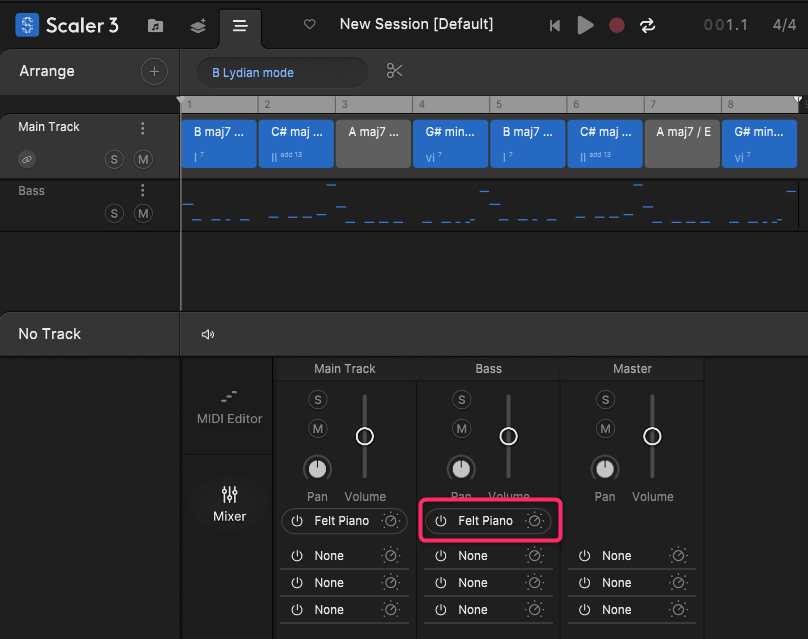

さらに便利なのが「ミキサー」機能です。

この画面では各トラックの音量やパンニングを調整できるほか、

自分の持っている外部エフェクトプラグインを挿入して音質をさらに向上させることもできます。

これにより、Scaler 3内だけで完結するだけでなく、

自分の制作環境とシームレスに統合することが可能です。

まずは、ベースを加えてみます。

フレーズは追加されましたが、音色はデフォルトのピアノのままですので、

音色を変更します。

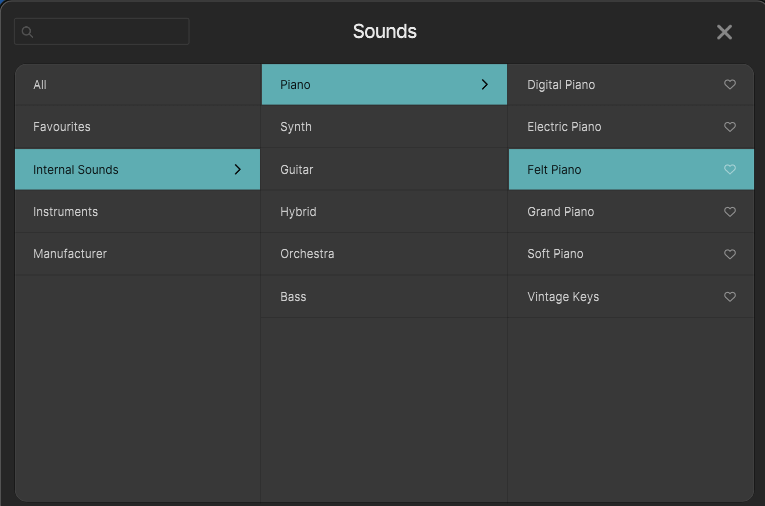

『Internal Sounds』では、Scaler 3内蔵のプリセット音色が

『Instruments』では、自分のプラグインがアルファベット順に

『Manufacturer』では自分のプラグインがメーカーごとに選択できます。

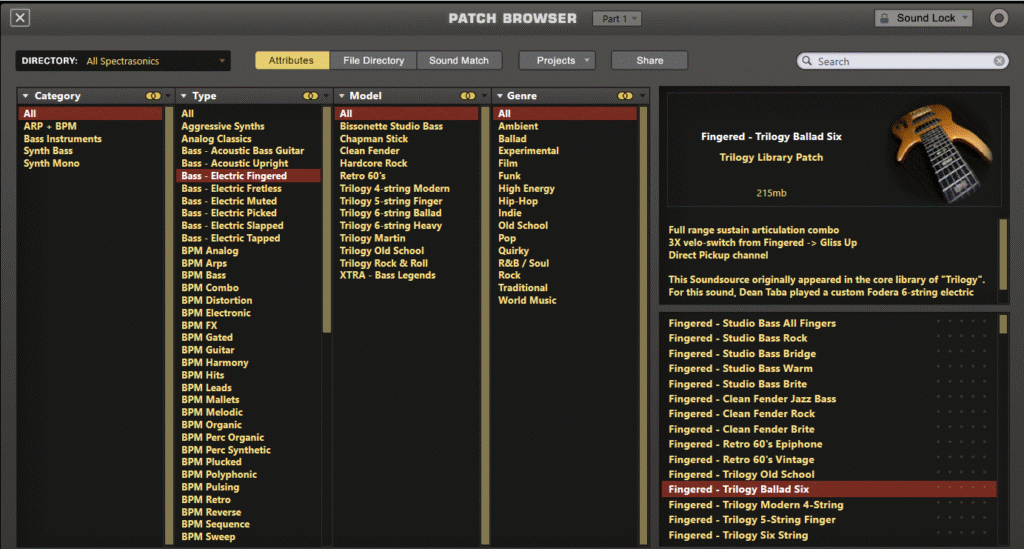

お気に入りの『Trilogy』を選択してみました。

ちょっと音域が低い部分が多い気がしますねぇ。

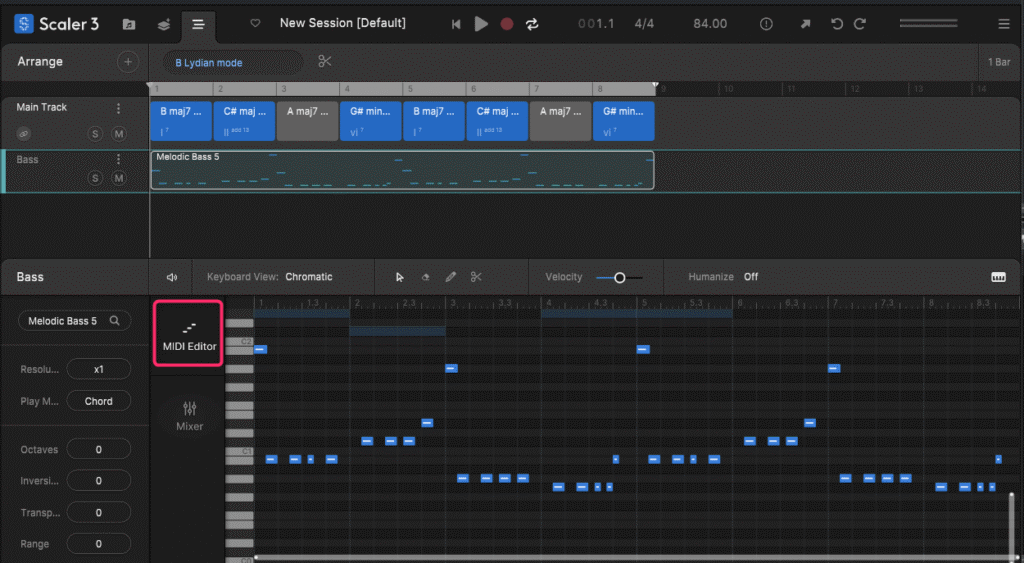

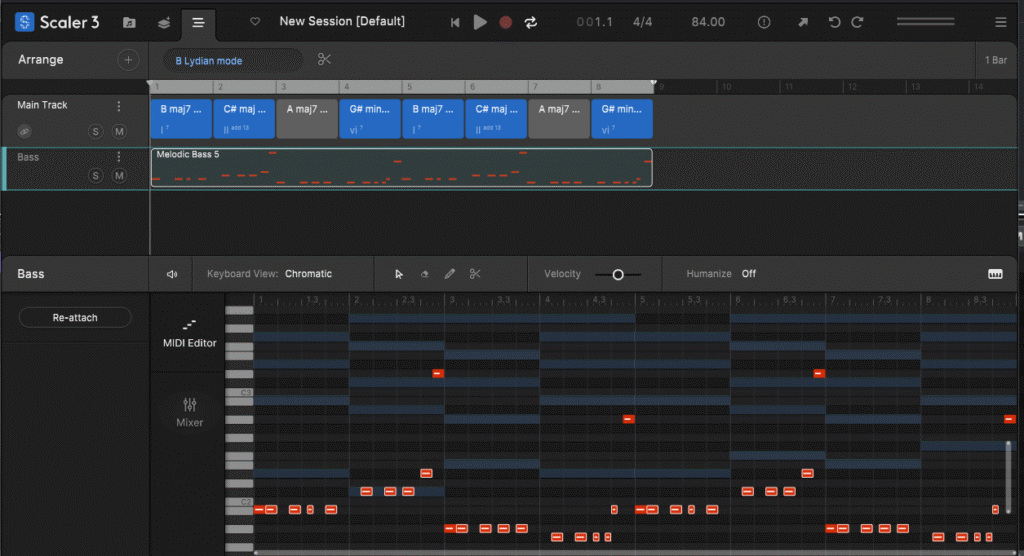

『MIDI Editor』を選択すると、MIDI DATAの修正もScaler 3内で出来ちゃいます。

もうこれはDAWですね~。

いい感じじゃないでしょうか!

『Passages』というフレーズをストリングスで演奏させてみました。

さらにPluck系のシンセ音色も足してみました。

フレーズも膨大で勝手にコード進行に追従してくれるので

あまりにもお手軽で止まらなくなるので、この辺で止めておきます(笑)

アレンジページは単なるコード進行作成ツールではなく、

「楽曲制作のミニDAW」として機能します。

このページを使いこなすことで、アイデアから完成品まで一気に制作できるため、

音楽制作の効率と創造性が劇的に向上します。

Scaler 3ならではのこの機能で、自分だけのオリジナル楽曲をぜひ完成させてみてください。

***2026年2月10日追記***

Scaler 3のセールがまた始まったようですね!

2026年3月1日まで20%オフの約13,500円で購入できるようです。

Scaler 2をすでにお持ちの方のアップグレード版は

上記の画像の通り、2026年2月28日まで、クーポンコードを入力することで

51%オフの約3,200円で購入できるようです。

Cメジャー・キーでしか曲が作れない人に、Keys Lock機能

私も長年そうでしたし、作曲の先生も最初はCメジャー・キーで作ったほうが

わかりやすいですよ~と言う方は多いと思います。

これはもっともな話で楽曲に#やbが出てこないと頭がこんがらなくて良いですよね。

自分の場合はですが、自分の歌、声域に最終的にキーを合わせますが、

Cメジャー・キーになることのほうが少ないのではと思います。

しかし、打ち込むにしても、MIDIキーボードで演奏するにしても

Cメジャー・キー以外の曲を制作すると、

『あれ?ファって#つくんだっけ』とか、なりませんか?

頭ではスケールを理解していても、それをMIDIキーボードで演奏すると

更にハードルが一段上がります。

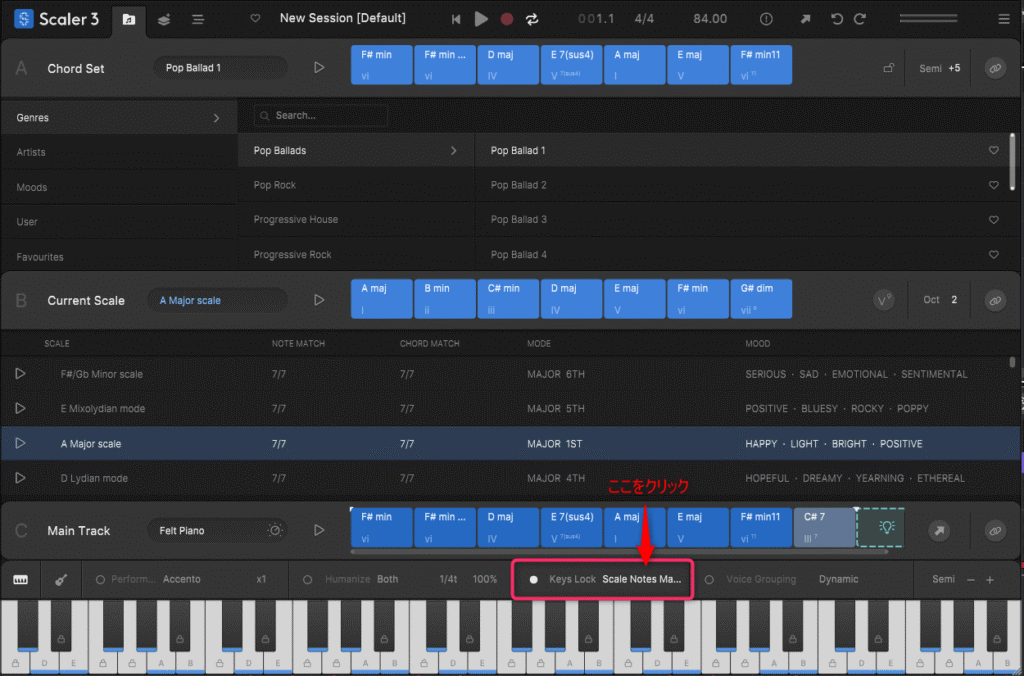

そんな方に使っていただきたいのが、『Keys Lock』機能です。

この機能はScaler 2からあったのですが、全然使ってなかったんですよね(汗)

Cメジャー・キー以外の曲のメロディーを打ち込んでみる

今回はF#マイナーキーのコード進行を利用してみました。

スケールはわかりやすく、並行調のAメジャー・スケールに設定しました。

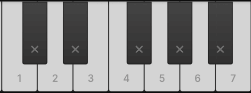

下の鍵盤をみていただくと、Aメジャー・スケールに該当する音が青くなっていますね。

Aメジャー・スケールは、『ラシド#レミファ#ソ#ラ』と3つシャープがつくスケールです。

頭ではわかっている方でも、いざMIDIキーボードでメロディーを打ち込む際には

わけわからなくなることはあるのではないでしょうか?

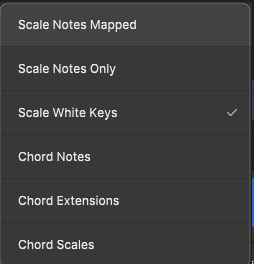

下の『Keys Lock』をクリックして点灯させ、メニューをクリック

このような選択肢が出てきますが、私のオススメは『Scale White Keys』です。

『Scale White Keys』に設定すると、黒鍵を押しても音は出なくなります。

そして、鍵盤の『ドレミファソラシド』が設定しているAメジャー・スケールの

『ラシド#レミファ#ソ#ラ』にセットされます。

これで白鍵だけを使って、Cメジャー・キーでメロディーを打ち込むように

演奏してみました。

Aメジャー・スケールで白鍵だけを使って演奏すれば、普通に考えて

合わない音が出てくるはずですが、おかしくはないですよね?

では、打ち込まれたMIDIデータはどうなっているんでしょうか?

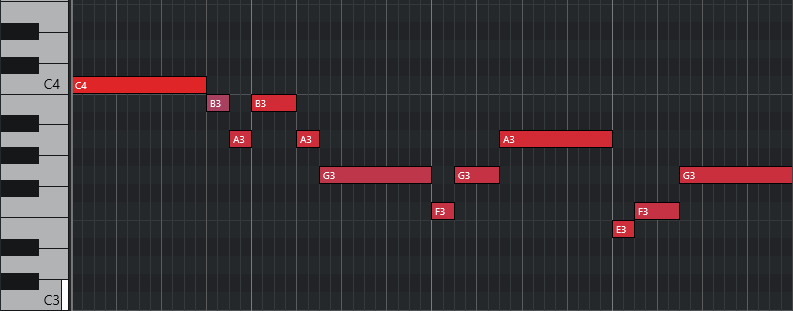

Keys Lock機能を使って打ち込まれたMIDI DATAは?

Keys Lock機能を使って打ち込まれたMIDI DATAはこのようになっていました。

あくまでも鍵盤で演奏している音がデータになっていました。

そりゃそうですよね~。

Scaler 3を仮メロディー用の音源として聴感上だけ必要ならこのままでもいいと

思いますが、メインのメロディーを後々別の楽器に派生させたいなんてことも

あるかもしれませんし、あくまでもKeys Lockが効いている状態では

細かい微調整は逆に出来ないですよね?

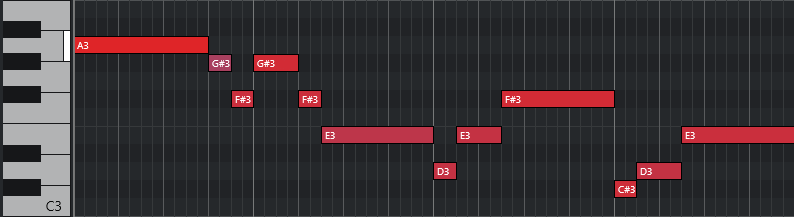

Keys Lock機能を使って打ち込まれたMIDI DATAを移調する

別に用意したトラックにコピーして、元々Cメジャー・キーで想定した演奏を

3半音下げて、Aメジャー・キーに合うようにしました。

ファやソやドに#がついて、Aメジャー・スケールに合っていますよね。

逆にこれをしないと、ノンダイアトニックコードが出てきたときなんかは

対応が難しくなりますね。

『こんなの面倒だよ』と思う方もいらっしゃる方もしれません、

でも、自分の中から出てきたメロディーを大事にしたいと思う方にとっては

かなり重宝する機能なのではないかと思い、紹介させていただきました。

同様の人気の作曲支援ツール、

『InstaChord 2』『InstaComposer 2』も記事にまとめてみました。

それぞれに特徴があり、どれを購入するか迷っておられる方も

いらっしゃると思います、ぜひ参考にしてみて下さい!

まとめ:Scaler 3レビュー:音楽制作を劇的に効率化するScaler 3の使い方を徹底解説!

ここまでお読みいただき、本当にありがとうございます。

Scaler 3の魅力や使い方について詳しく解説してきましたが、

少しでも音楽制作への新しいインスピレーションやヒントを得ていただけたなら幸いです。

実際にScaler 3で出来ることはまだまだたくさんあるのですが、

簡単に、でも即戦力となる機能に絞って解説させていただきました。

このブログを通じて学んでいただけたポイントを以下にまとめます。

- Scaler 3は初心者でも直感的に操作でき、

音楽理論がわからなくてもプロ級のコード進行を作成できる。 - メインページではジャンル別のプリセットを活用し、

簡単に楽曲の基盤となるコード進行を構築できる。 - クリエイトページではコード進行を微調整し、

音楽理論に基づいた洗練された響きを作り出せる。 - アレンジページでは複数のトラックを組み合わせ、楽曲全体を完成させることができる。

- Scaler 3は外部音源やエフェクトとも連携可能で、

制作環境に合わせた柔軟なアレンジが可能になる。

このツールは、ただの作曲支援ソフトではありません。

あなた自身のアイデアを最大限に引き出し、創造性を広げるための強力なパートナーです。

もし「音楽制作が難しい」「どこから手をつければいいかわからない」と感じているなら、

まずはScaler 3を試してみてください。

***2026年2月10日追記***

Scaler 3のセールがまた始まったようですね!

2026年3月1日まで20%オフの約13,500円で購入できるようです。

Scaler 2をすでにお持ちの方のアップグレード版は

上記の画像の通り、2026年2月28日まで、クーポンコードを入力することで

51%オフの約3,200円で購入できるようです。

その一歩が、新しい音楽制作の扉を開くきっかけになるはずです。

Scaler 3とともに、自分だけの音楽世界を存分に楽しんでください。

それでは、最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント