Last Updated on 2025年1月21日 by tommy1106

こんにちは、DTMをのらりくらり30年続けているトミーです。

作曲で行き詰まってしまう一つの原因がアレンジ、打ち込みかと思います。

そもそも、楽器弾けないんだから分からないよ~。

そりゃそうですよね。

DTMをバリバリやっている方でも、ドラムも叩けて、ギターやベースの弦楽器も弾けて

ピアノなどの鍵盤楽器もOKだよなんて人なかなかいないと思います。

私もほとんどの楽器は少ししか出来ません。

しかし、逆にDTMは楽器が弾けなくてもDAWソフトに内蔵している楽器が全て扱える

素晴らしいツールだとは思いませんか?

最初は難しくても、まずは基礎的なことから、がんばっていきましょう!

曲の全体的なアレンジ(1コーラス分)をざっくりと考えてみる

前回は1コーラス分のコード進行にオシャレなコード進行を加えてみて

全体的に形にして、流れを作ってみました。

作曲がうまくいかない? ③オシャレなコードを追加してみよう!

なぜ、先にざっくりと考えたほうがいいのかというと

やはり、楽曲というのは『サビ』に向かって盛り上がっていきたいからですね。

Aメロも、Bメロも、サビも同じ雰囲気ではメリハリがつかないですからね。

今回の楽曲は以下の構成にしましたが、とりあえずAメロ、Bメロ、サビの

リズム隊(ドラムとベース)は以下のようにしてみようと思います。

ドラムは全般的に鳴らして、ベースはBメロから参加させる。

曲全体のメリハリをつけるのに、楽器そのものを加える、加えないというのは

一番簡単な方法ですね。

- イントロ/4小節(2~5小節目)

- Aメロ/8小節(6~13小節目)

- Bメロ/4小節(14~17小節目)

- サビ/8小節 (18~25小節目)

ドラムに限らずですが、打ち込みに慣れていない方におすすめの方法が

以下の2つです。

- 簡単なフレーズを実際に打ちこんでみる

- DAWソフトに内蔵されているフレーズを拝借してみる

では、早速やっていきましょう!

ドラムパートの作成/打ち込み編

まずは簡単な8ビートを打ちこんでみる

DTMの打ち込みをするにあたり、覚えておいていただきたいのが

オーディオとMIDIという概念です。

オーディオDATAに代表されるものは歌やギターといったパートを

オーディオインターフェイスを経由して

パソコンと接続し、実際に録音された生音などのことです。

生音なので編集は難しく、まちがえたらもう一回録り直しですね。

MIDI DATAとは実際の生音ではなく、データとしてDAWソフトにプログラミングするような

イメージです。

楽器が弾けない場合はMIDI DATAを使っていくことが多いわけですが、

入力したものは後からいくらでも修正が効くのがMIDI DATAの利点です。

ですので、とりあえずどんどん進めていきましょう!

まずは、ロックやポップスをやるにあたり一番基本的なフレーズですね。

今回はCUBASEに内蔵されている『Groove Agent SE』というドラム音源の中の

『Hard Rock Kit』という音色を選んでみました。

下のピンクで囲ってあるパッドにそれぞれ音色が入っており、

クリックする場所を下にすると弱く、上にすると強くなったりしますので、

いじって遊んでみて下さい。

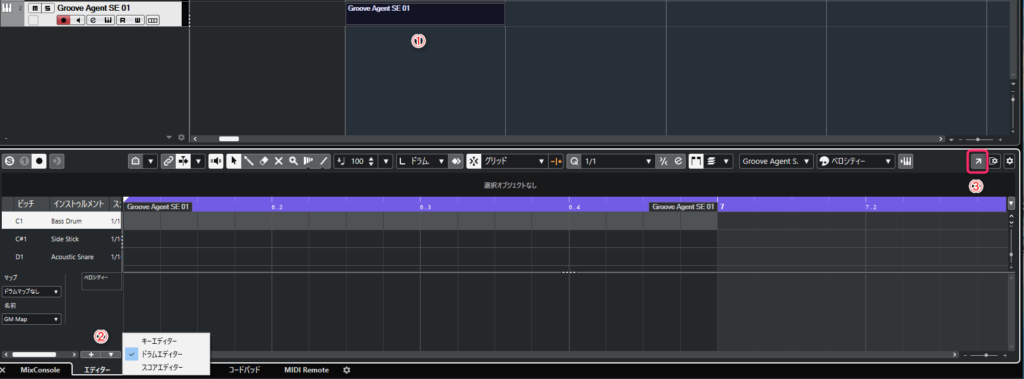

実際に打ち込みする際には

①必要な分だけ空のフレーズを作り(ここでは1小節分)

②下のエディターのタブから『ドラムエディター』を選択

このままでも下半分に打ち込みは出来ますが、

③部分をクリックすると全画面の大きな表示になります。

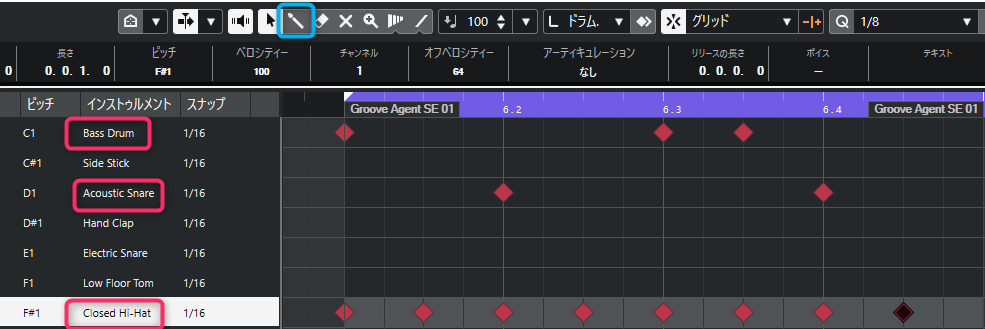

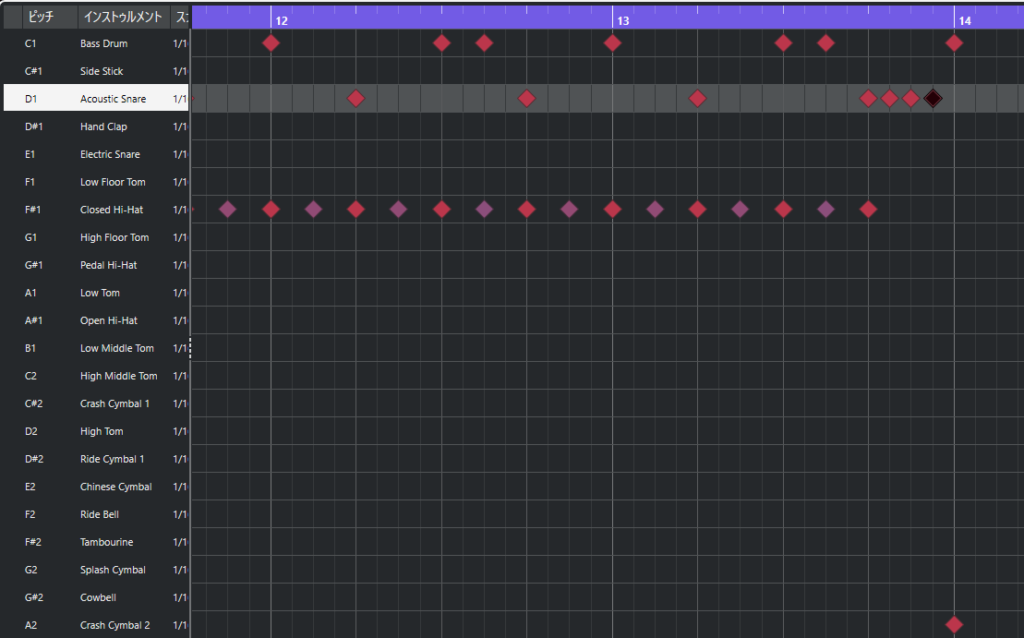

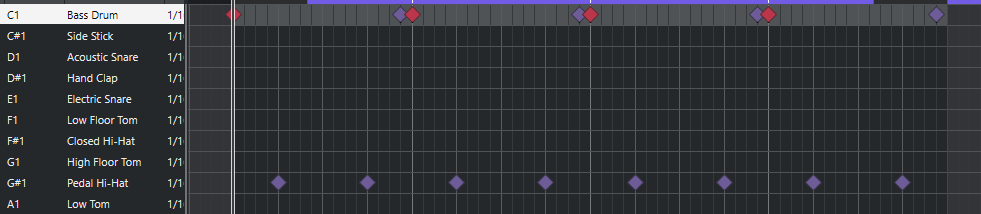

こちらがドラムエディターの表示になります。

左側にドラムキットのそれぞれの音色名があります。

ピンクで囲まれた『Bass Drum』『Snare』『Hi-Hat』という音色は

ドラムキットの中でも最も重要な『3点』なんて呼ばれ方もしますね。

ロックやポップスで一番基本的なフレーズは上図のように1小節内に

『Bass Drum』を1拍目表と3拍目の表と裏

『Snare』を2拍目表と4拍目表

『Hi-Hat』を各拍の表と裏の両方に入力された形で

このように『Hi-Hat』が8個入るような形を8ビートと呼びます。

ちなみに入力する際には水色で囲まれた『ドラムスティック』のボタンを押して

入力していきますが、Altキーを押しながら所定の位置をクリックすることで

打ち込みが出来ますので、時間短縮のためにもオススメです。

選択キーと入力キーをいちいちツールバーで切り替えるのは面倒ですので・・・。

音を少しいじって、人間味を出してみる!

これを延々とコピーすれば一応1曲分のドラムパートが出来るといえば

出来るのですが、少しだけいじっておきましょう。

DTMの打ち込みをする際は、曲やジャンルにもよりますが

出来るだけ機械的にならないようにすることが、より自然な楽曲になります。

例えば、音の強さを変える、音の長さを変える、発音のタイミングを変えるなどですね。

(ドラムの場合は音の長さという概念はありませんが・・・)

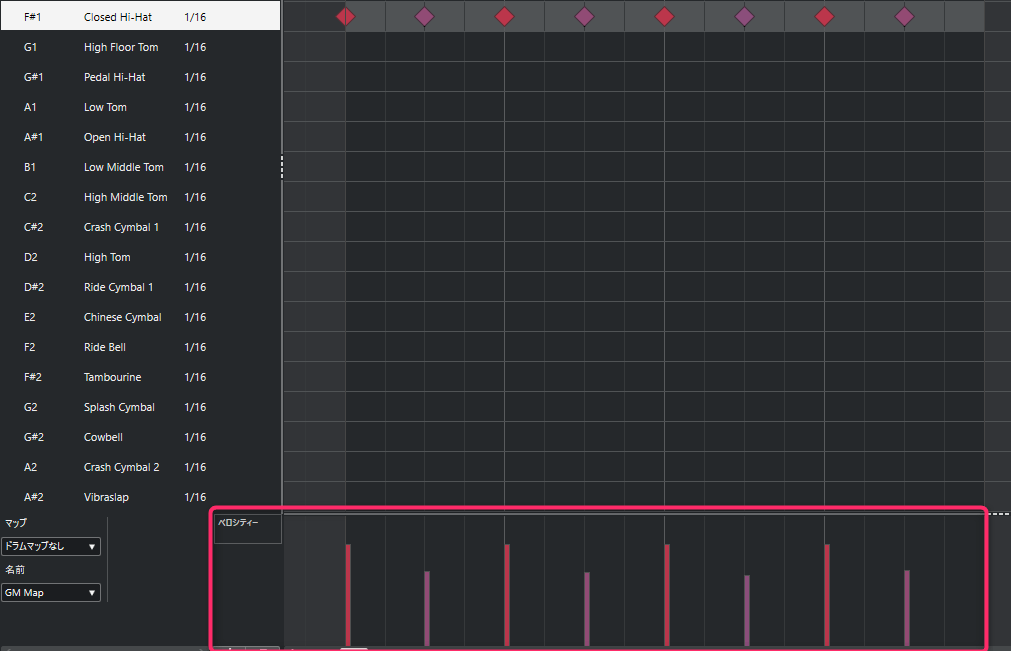

色々といじる場所はありますが、今回は最低限で最も重要な『Hi-Hat』の部分です。

『Hi-Hat』を8回鳴らすにあたり、全く同じ強さ、全く同じ位置になってます。

これを少しバラすことによって、機械的な感じが少し解消されます。

今回は拍の裏の音を拍の表の音より弱くしてみました。

音の強さのことをベロシティーといいます。

数値で表し、一番弱い0から一番強い127という数値を使って

強さを表現していきます。

今回は表の拍の強さが100に対して、裏の拍の強さを適当に70前後にしてみました。

変更はグラフのあたりを触って上下するだけです。

Shiftキーを押しながら裏拍の4つのデータを選択して、いじれば4つ同時に

変更出来ますので、こちらの方が楽ですね。

上のベロシティーの箇所にお好みの数値を入れてEnterキーを押せば

一気に4つのデータを変更できます。

ついでに3拍目裏のバスドラムも『80』にしておきました。

音楽は基本的に表拍が強く、裏拍を弱めにします、あくまでも基本的にはですが・・・。

少し人間味のあるフレーズに変化しましたね。

CUBASEのランダマイズ機能を使ってみた!

今度はCUBASE内蔵ののランダマイズ機能を使って

クオンタイズ(音の位置)をいじってみましょう!

『ランダマイズ』という機能は、言葉の通り音(データ)をランダムに

ばらけさせるといった意味合いですね。

①変更したいデータを選択

②右上のマークをクリック

③クオンタイズパネルが登場しますので

④数値を変更

⑤クオンタイズをクリック

ちなみにticksというのは音の長さを細かく数値化した単位のことで

4分音符=480ticksとなります。

今回は発音の位置を微妙にずらしたいので、10ticks位がいいでしょう。

聞きながらお好みの数値を探してみて下さい。

微妙ではありますが、ランダムにデータが設定した数値の範囲内で

前後してバラけますので、細かいニュアンスが出たりします。

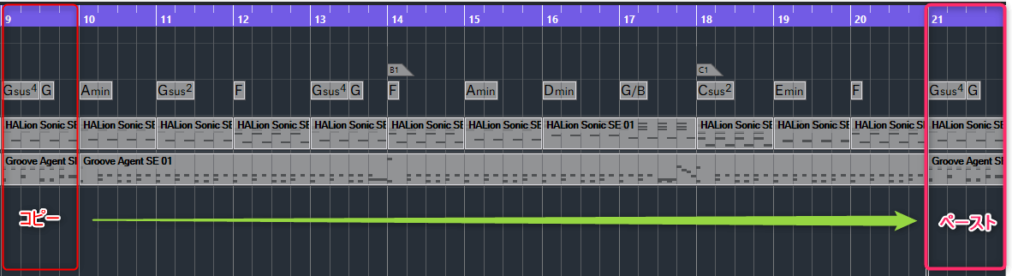

ここまで出来たら、一旦このフレーズをCtrl+Dキーで最後までコピーしてしまいましょう。

オカズ(フィルイン)を入れてみよう

オカズ(フィルイン)とは楽曲の繋ぎ目(例えばBメロからサビ)に

少し違うパターンのフレーズを入れて変化を持たせることです。

楽曲を聞いてくれている人にそろそろ変化しますよ~って

期待感を持たせる感じですね。

音楽は基本的に4の倍数のグループになっていることが多いです。

今回の曲の構成は

- イントロ/4小節(2~5小節目)

- Aメロ/8小節(6~13小節目)

- Bメロ/4小節(14~17小節目)

- サビ/8小節 (18~25小節目)

になってますので、

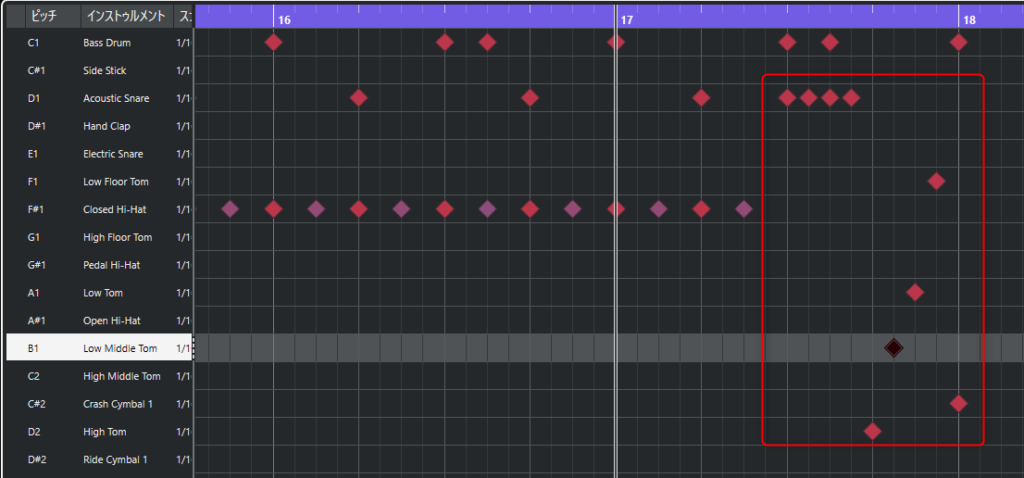

Bメロの前の13小節目、サビの前の17小節目と

Aメロとサビは8小節ありますので、中間の9小節目と21小節目も

変化をつけたいところです。

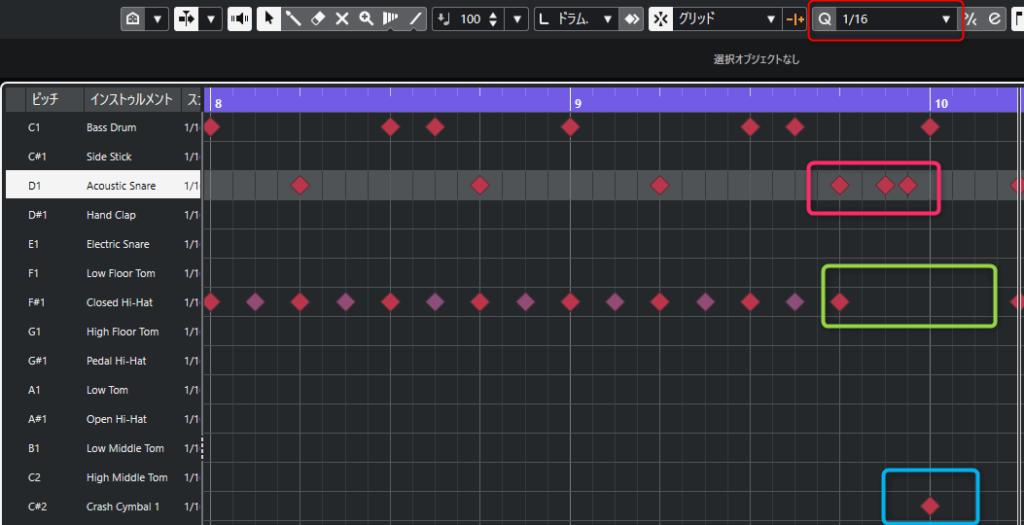

9小節目はこんな感じにしてみました。

基本的にはスネアドラムの音数を増やしたのですが、

細かい音符を打ち込みしたい時は上の『クオンタイズ値』を変更させて下さい。

そして、次の小節の頭にバシャーンと『クラッシュ・シンバル』を入れるのも

定番です。

後は細かいのですが・・・。

基本的にドラムは右手でハイハット、左手でスネアドラムを叩きますが

スネアドラムを細かく叩きながら、同時にハイハットも叩くのは

手が2本しかない人間には不可能ですよね?

ですので、そういう箇所は緑色の枠のようにハイハットの音を抜いています。

面倒ですが、こういう細かい箇所も気にすることが

より人間味のある打ち込みに近づいていきます。

こちらの13小節目はスネアドラムの音が1個多いだけですが、

クラッシュ・シンバルは『Crash Cymbal 2』の方を使ってみました。

17小節目のサビ前は少し豪華にしたかったので、タムも使ってみました。

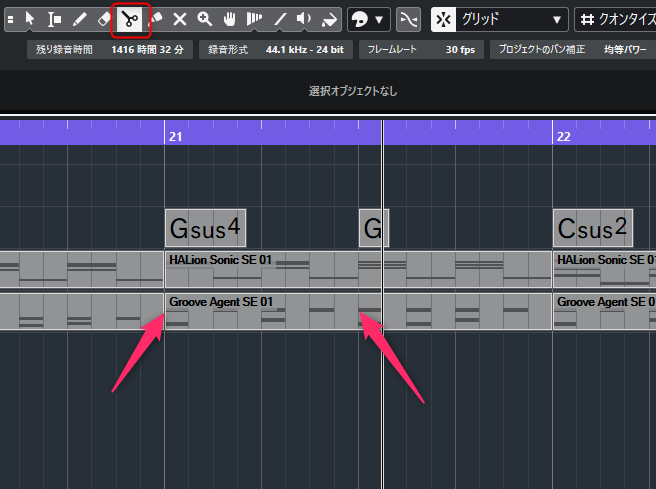

コピー、ペースト、カットをうまく利用しよう!

21小節目は9小節目と同じにしたいと思います。

こんな時は、『はさみツール』やコピー&ペーストを使っていきます。

まずは今入っている21小節目のデータはいらないのですが、

21小節目のみがいらないので、はさみツールを使って分割します。

上のはさみツールを選択して21小節目の頭とおしりをクリックすると

パートが分割されます。

ちなみに上のツールバーをクリックしなくても数字の『3』を押すだけで

はさみツールに変更できます。

よく使うツールはショートカットできる

数字を覚えておくと時間短縮できて

便利だよ!

後は分割されたいらない21小節目を選択して、『Delete』キーで

削除できます。

同じ要領で9小節目を分割します。

分割された9小節目を『Ctrl+C』キーでコピーして

21小節目を選択、『Ctrl+V』キーでペーストすれば出来上がりです。

または、Altキーを押しながら9小節目をドラッグして、21小節目にドロップすると

9小節目にデータを残したまま、21小節目にもペースト出来ます。

また、のりツールでパートをまとめておきましょう。

ハイハットの音を変更してみる

サビだけハイハットの音を変更してみるというのもよくある手法ですね。

現在打ちこまれているのは『Closed Hihat』ですが、ハイハットというのは

重なった2枚のシンバルをスティックで叩くことによって音が出ますが、

Closedされている、チッチッという音だけではなく

Openされているシャンシャンみたいな音もあります。

また、ライドシンバルといって通常ドラムセットのみ右側に配置され

ハイハットとは違った感じの音が出ます。

曲を通して、『Closed Hihat』でもいいですし、

サビだけ『Open Hihat』や『Ride Symbal』に変更するのもアリです。

変更の仕方は実に簡単。

『Closed Hihat』のデータを全て選択して矢印キーでお好みの音色の所まで

移動するだけです。

ぜひ試して下さいね。

DAWソフトに内蔵されているフレーズを拝借してみる

DAWソフトに内蔵されているフレーズを拝借するのもオススメです。

そもそもドラムを叩いたことがなければ、良いフレーズなんてわからないですし、

色々聞いてみたり、使ってみたりすることで自分の血肉になります。

また、フレーズを研究することによって使っている音色(パート)がわかったり

ベロシティーの設定なども勉強できますね。

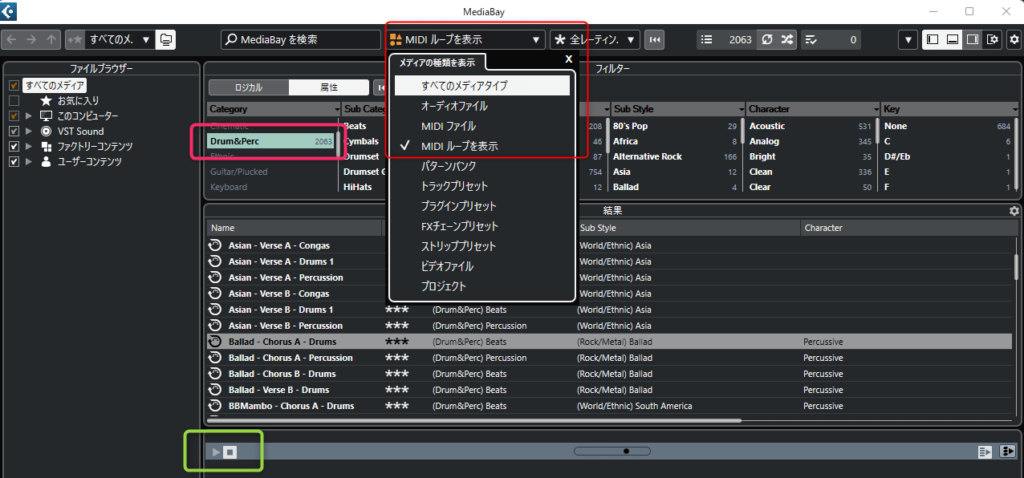

CUBASEでは『F5』キーを押すと『Media Bay』というフレーズ等がたくさん入った

ものが出てきます。

色々な形式のデータファイルがありますが、

今回のような用途の時は『MIDIループを表示』のみを選択して出てきたデータが

使いやすいと思います。

また、下の緑枠の部分でデータの再生、停止が行なえますので、簡単に試聴できます。

今回はドラムパターンを探したいので、『Drum&Perc』を選択します。

それでも、候補が多いなぁと思ったら、更にジャンル等で絞るのもアリですね。

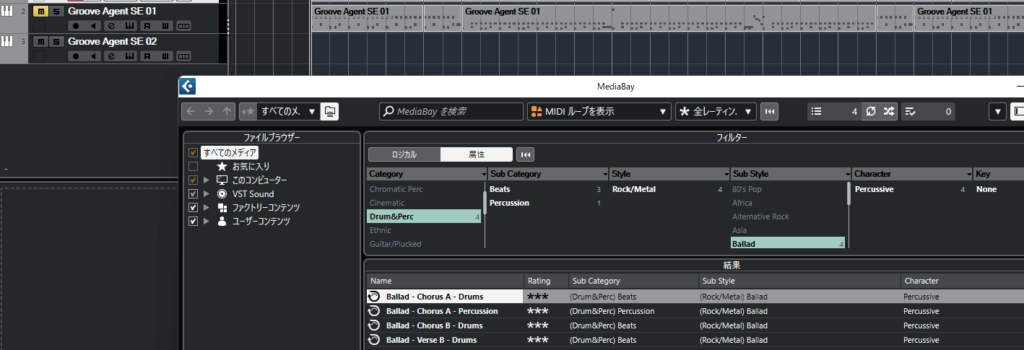

先程打ち込みをしたトラックの下にもう一つ全く同じ設定の

ドラムトラックを用意しました。

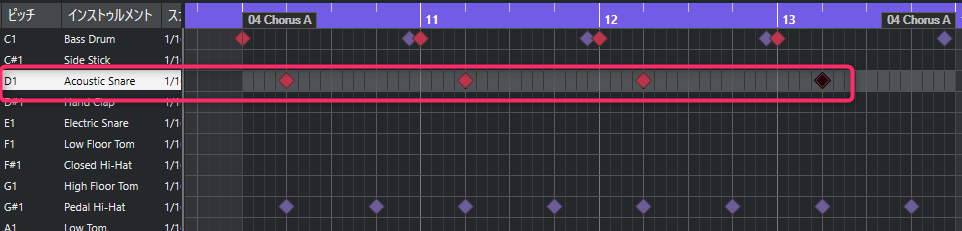

Ballad – Chorus A – Drumsというデータが気に入ったので、

6小節目頭から使おうと思います。

ドラッグ&ドロップで簡単にデータを貼り付けられます。

試聴してみるとバスドラムの音が意図したものでなかったので、

変更しました。

選択して矢印キーで一番上まで持ってくるだけなので、簡単ですね。

これをAメロ後半にも使おうと思ったのですが、少し寂しいので、

手動で各小節の2拍目にスネアドラムを追加してみました。

Aメロ最後の13小節目にはBessie – Drums – Fill2というものを使ってみました。

こんな感じで元々4小節のパターンの一部を切り取って別のパターンを

組み合わせるなんてのもDTMの醍醐味ですね!

Bメロは先程打ちこんだものをそのまま使うことにします。

分割して上から下に移動するだけですね。

サビにはAberdeen – Drums – Chorus Aというパターンを貼り付けてみました。

『High Middle Tom』の音が不自然に思えたので、『Crash Cymbal2』に変更しました。

こういう風にそのまま使うだけでなく、自分の好みで追加したり削除したりも

簡単ですね。

後半もコピーして、最後は少し盛り上げたかったので、

Aberdeen – Drums – Fill2というパターンに変更しました。

少しCrash Cymbalがうるさかったので、ベロシティーを下げて

出来上がったものが、こちらになります。

ドラムも追加されて少しずつ曲らしくなってきましたね!

まとめ:作曲がうまくいかない? ⑤ドラムパートの打ち込みをやってみよう!

今回はドラムの打ち込みを解説致しました。

何か参考になることがあれば、嬉しいです。

次回はベースの打ち込みを進めていきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント