Last Updated on 2025年1月21日 by tommy1106

こんにちは、DTMをのらりくらり30年続けているトミーです。

作曲で挫折してしまう、一番のポイントはまとまった形で1曲が完成しない

という点ではないでしょうか?

では、どうすれば出来るだけスムーズに自分の曲を形にしていけば

いいのでしょうか?

メロディ先行、オケ先行のどちらが自分に合っているのか、

最初に決めるだけで大きく前進できます。

効率的に作曲を進め、今すぐ音楽制作を楽しむ第一歩を踏み出しましょう!

選択肢を減らす?って

作曲で選択肢を減らすって意味わからないですよね?

例えば、真っ白な紙に好きな絵を書いて下さいと言われたら

まずは、何を書くのか考えるのに相当な時間がかかると思います。

そこで、例えば人物の絵を書いて下さいと言われたら

選択肢が狭まって、候補がいくつか出てくるのではないでしょうか?

ガイドを見つけていくイメージですね。

人間は選択肢が多すぎると行動出来なくなる生き物だそうです。

何をしていいのかわからなくて、選ぶのが面倒だから辞めてしまえって感じですね。

でも、選択肢が狭まってくると、逆に動きやすくなるそうです。

簡単なのは、メロ先?オケ先?

良く作曲法に、メロ先、オケ先という手法が言われますが、

(メロ先は鼻歌などを思いついたものに、伴奏を決めていく

オケ先は先に伴奏を決めて、最後にメロディーを決める)

私は歌も歌いますし、メロディアスな音楽が大好きです。

音楽はメロディーありきだと思っています。

しかし、ここで問題点が出てきます。

- そんなに鼻歌でいいメロディーなんて、そうそう出て来ない

- メロディー出てきたはいいけど、どう伴奏を付けたらいいのかわからない

これは先程の絵の話で言えば、真っ白な紙にいきなり書き始めちゃった感じですね。

鼻歌にメロディーを付けるには、キーの判別も必要ですし、

コードの選択肢も無数にあるので

工程が増える上に、難易度が爆上がりしてしまいます。

オケ先は、先に伴奏を作ってしまうので、メロディーはその伴奏をガイドに

出てくるわけです。

伴奏も今出来る、知っている範囲で先に作っていきます。

こちらにもデメリットはあります。

- 今出来る、知っている範囲で伴奏を作るとありきたりになってしまう。

- 先に伴奏が出来ているので、メロディーに制限が出来てしまう

確かにこちらはデメリットです。

しかし、まずは曲を形にということであれば、こちらの方がスムーズなのは

間違いありません。

先に全体的なイメージを決めてしまう

オススメな方法は先に全体的なイメージを決めてしまうことです。

流れとしては、

- 作りたい感じの曲を1曲選ぶ

- テンポを分析して、真似てみる

- 構成を分析して、真似てみる

この順番でやっていきます。

作りたい感じの曲を1曲選ぶ

まずは自分が作りたい感じの曲を1曲、DAWソフトに取り込んでみましょう。

慣れていらっしゃらない方は、ゆったりとしたバラード系とかがオススメですね。

作業したり、音を聞き取ったりするのは、テンポが遅めの曲のほうが

難易度が低いです。

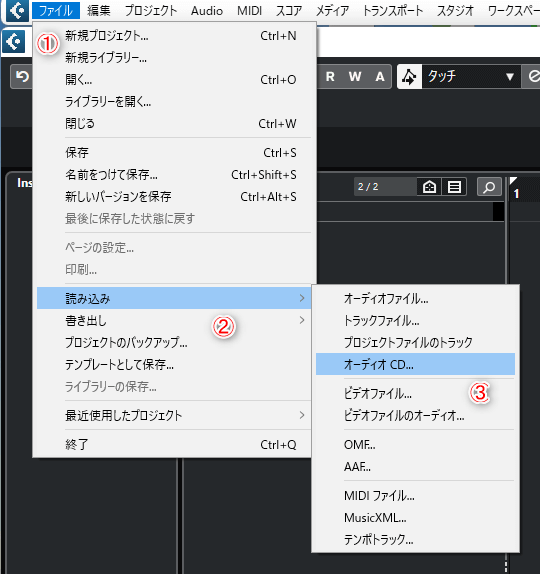

CUBASEの場合はこんな感じですね。

①上のツールバーからファイル

②読み込み

③オーディオCD

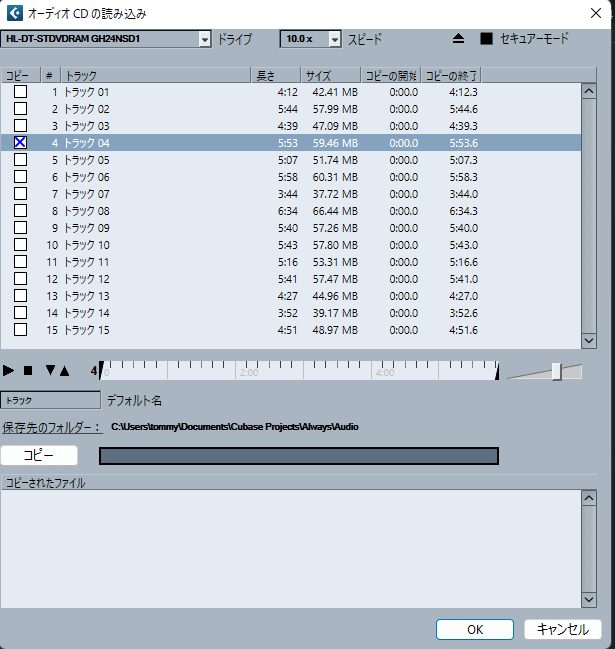

これでお好きな曲を選んで、コピー→OKで

DAWソフトにオーディオファイル(波形)がコピーされます。

テンポを調べてみる

これでDAWソフトにお好きな曲がコピーできたわけですが、

お好きな曲を聞くことに没頭しないで下さいね(笑)

多くのDAWソフトはテンポの初期設定が『120』になってますが、

まずは、この曲の本来のテンポとDAWソフトのテンポを合わせていきます。

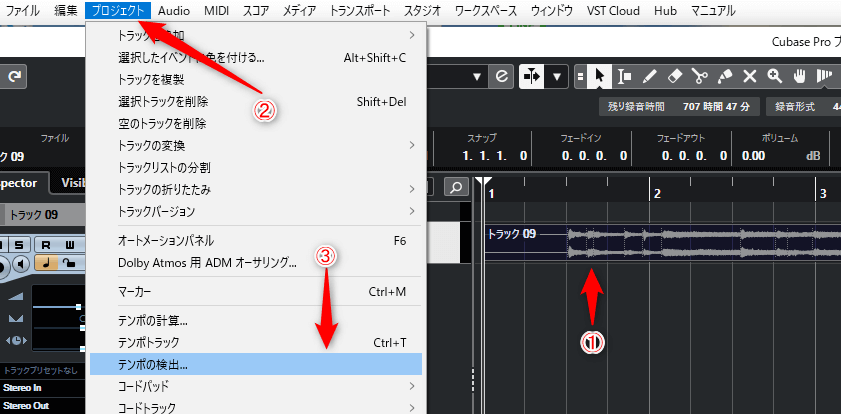

CUBASE PROをお持ちの方

ここで非常に便利で面白い機能をご紹介します。

(これはCUBASE PROのバージョンのみ使用可能のようです、

他バージョンをご使用の方は下に追記しました)

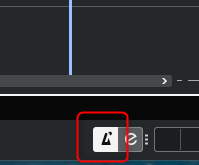

①対象のオーディオファイルを選択

②上のツールバーから『プロジェクト』を選択

③『テンポの検出』をクリック

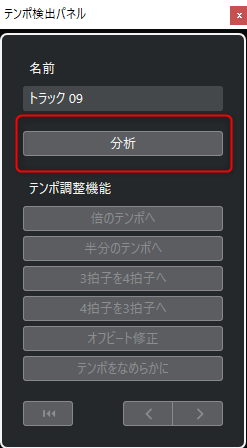

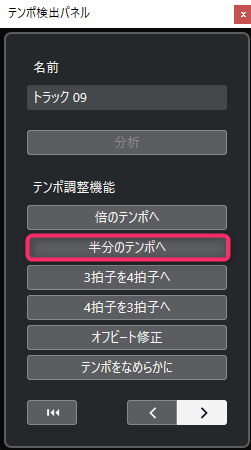

『テンポ検出パネル』というダイアログが出てきますので、

『分析』をクリック。

そうすると曲のテンポを自動分析してくれます。

右下のメトロノームをクリックして、聞いてみると・・・。

なんか、おかしいですねぇ、倍速に鳴っているような感じです。

こんな時は

先程の『テンポ検出パネル』から『半分のテンポへ』を選択。

再度聞いてみると、いい感じです。

こんな感じで、万能というわけではありませんが、

耳コピする際の準備とか、重宝すると思います。

小節の部分を見てみると、小節ごとに数字が入っています。

これは小節の頭ごとにテンポを検出してるということだと思いますが、

今回は『テンポ=67』の小節が多いので、これで進めましょう。

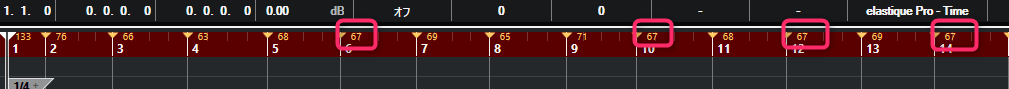

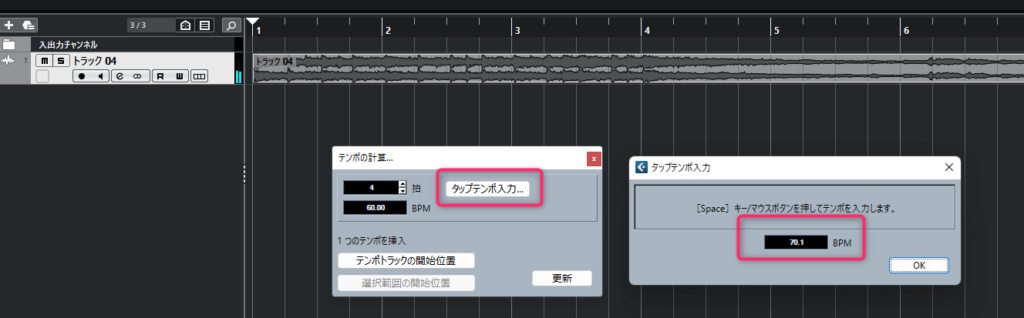

CUBASE PRO以外のバージョンをお使いの方

簡易的なものではありますが、『テンポ計算』機能というものがあります。

①上のツールバーから『プロジェクト』を選択

②『テンポの計算』を選択

左のようなダイアログが出てきますので、こちらで曲を再生して、『タップテンポ』をクリック

右のようなダイアログが出てきますので、曲に合わせて、1、2、3、4と

『スペースキー』をタップするとおおよそのテンポが検出できます。

これを行うメリット

- 普段自分が何気なく聞いている曲のテンポが大体把握出来る

- 他もいろいろな曲も試してみると、自分の好みのテンポが

わかってくる。 - 今回はこのテンポで作ったから、次回は違うテンポで作ってみようと

曲作りの幅が広がる。

これである意味、アップテンポ、ミディアムテンポの曲を作るという

選択肢がなくなり、スローテンポのバラードを作るという

ガイドが出来上がりました。

曲の構成を調べてみる

曲の構成とは?

曲の構成を調べてみるというのは、どういうことかというと

曲がどういうパートでつながっているかということです。

- イントロ(英語、Intro)

- Aメロ(英語、Verse)

- Bメロ(英語、Pre-Chorus)

- サビ(英語、Chorus)

こんな感じですね。

まず、オススメがパートごとに印をつけてしまうことです。

これをすることにより、

- 自分が今どこの作業をしているかが、一目瞭然でわかる

- 自分が作業したいパートに簡単に飛べる

というメリットがあります。

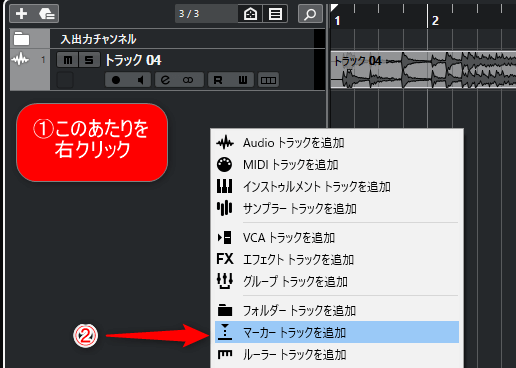

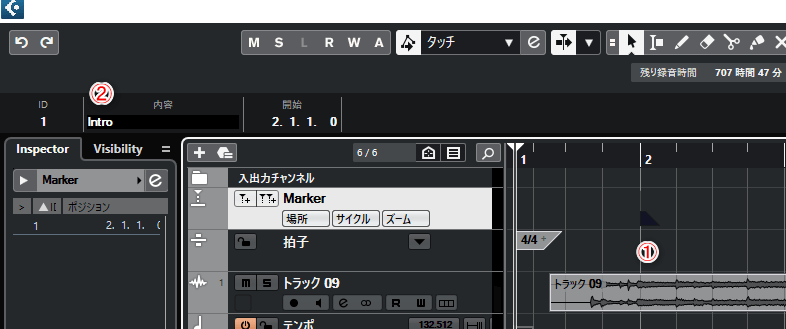

マーカートラックを使ってみよう

①のあたりを右クリック

②『マーカートラックを追加』

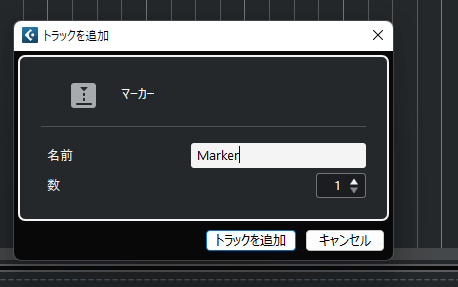

このようなダイアログが出てきます。

名前を決めて、『トラックを追加』で進めます。

今回は仮に『Marker』としました。

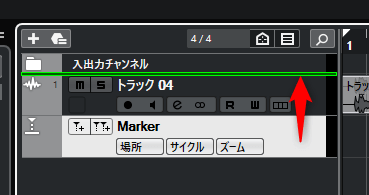

出来上がったトラックをドラッグすると、移動できます。

個人的にはマーカートラックは一番上にしておいた方が

見やすくて良いです。

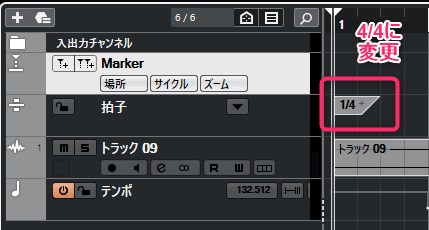

CUBASE PROをお使いの方は、先程のテンポ検出の作業により、オーディオファイルと

DAWソフト上の小節の頭はほぼ合っていると思います。

一つ注意点が、テンポ検出時に拍子トラックが自動で追加されて

1/4拍子という摩訶不思議な拍子が自動設定されています。

大体の曲は4/4拍子ですので、直しておきましょう。

CUBASE PRO以外をお使いの方は、DAWソフトのテンポを変更した上で

自分がわかりやすいパートの頭の部分を見つけて手動で小節の頭に合わせるしかありません。

完璧にピッタリ合わせることは非常に困難ですし、ここでの目的は

作りたいイメージの曲の大体のテンポと構成を把握することですので、

完全を目指して時間を取られないようにご注意下さいね。

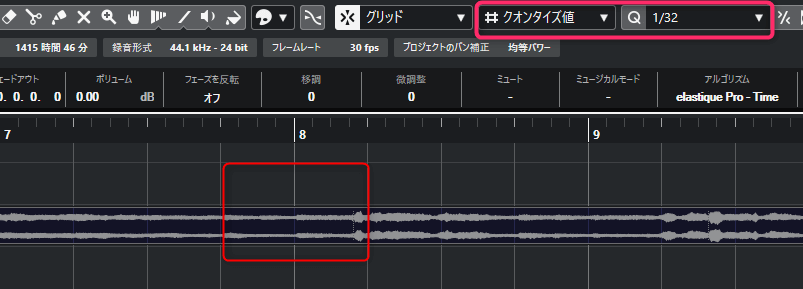

ファイルを移動する時にうまく合わないなぁと思ったら、『クオンタイズ値』を

変更して見て下さい。

クオンタイズ値の分母が大きくなるほど

細かく設定できるようになるよ!

これから曲を聞きながら各パートの頭の部分を探していきます。

例えば、イントロから1,2,3,4,1,2,3,4,ジャ~ン(Aメロの頭)みたいな

このジャ~ンを探します。

見つかったら、ファイルをドラッグして移動させ、小節の頭に合わせます。

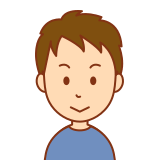

①のあたりを、Altキーを押しながらクリックすると、黒い図形が出てきます。

②でお好きな名前に変更して下さい。

今回のサンプル曲では約1小節分のドラムフレーズの後、イントロが始まりましたので、

こんな感じにしてみました。

同様に、Aメロ、Bメロ、サビの頭も見つけて、マーカーしていきましょう。

縮小してしまっているので、見づらいかもしれませんが

以下のような感じです。

- イントロ/4小節(2~5小節目)

- Aメロ/8小節(6~13小節目)

- Bメロ/4小節(14~17小節目)

- サビ/8小節 (18~25小節目)

こんな感じのシンプルな構成ですね。

まとめ:作曲がうまくいかない? 選択肢を減らしてみましょう

作曲初心者で効率的な方法を探している方に向けて、

簡単にできる最初の一歩をご紹介しました。

最初に選択肢を絞り、メロディを先に作るか、伴奏を先に作るかを決めることで、

作曲のスタートが楽になります。

また、全体的なイメージを先に考え、目指す曲を1つ選び、

そのテンポをDAWで調べると、よりスムーズに進むでしょう。

これで1曲(1コーラス)分の全体的なイメージが出来上がりました。

何となく形に出来そうな気になってきましたでしょうか?

次回はこれをベースにコード進行をつけてみたり、

進めていきたいと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント