Last Updated on 2025年4月14日 by tommy1106

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

あなたは曲を作ろうとして、こんなことを感じたことはありませんか?

- 「メロディが思い浮かばない…」

- 「作ったメロディがなんだか単調で面白くない…」

- 「曲の途中から何を書けばいいのか分からなくなる…」

作曲を始めたばかりの方なら、誰もが一度は直面するこうした壁。

特にメロディ作りは、作曲の中でも最も創造性が問われる部分であり、

多くの初心者が苦戦するポイントです。

しかし、実はプロの作曲家たちも、ゼロからインスピレーションだけで完璧なメロディを

生み出しているわけではありません。

彼らは「モチーフ」と呼ばれる小さな音楽的アイデアを上手に発展させることで、

魅力的なメロディを構築しているのです。

モチーフとは、曲の中で繰り返し現れる短い音楽的なパターンのこと。

たった数音の簡単なリズムや音程のパターンであっても、それを効果的に発展させることで、

聴き手の記憶に残る印象的なメロディへと成長させることができます。

ベートーベンの「運命」の冒頭の「ダダダダーン」、

ボン・ジョヴィの「Livin’ On A Prayer」の

『Oh, Oh, Livin’ On A Prayer』というサビのメロディ、

私は邦楽はほとんど聴かないのですが、

例えば、ゆずの「栄光の架橋」の『いくつも~の~』というサビのメロディ…

これらはすべて、シンプルなモチーフが効果的に発展し、

誰もが記憶に残る名曲となった例ではないでしょうか?

メロディーって単体で確認すると、いい曲に限って案外シンプルなんですよね。

本記事では、作曲初心者の方でも実践できる「モチーフ発展テクニック」を

詳しく解説します。

これらのテクニックを身につければ、たとえ音楽理論の知識が少なくても、

魅力的なメロディを作れるようになるでしょう。

特にポップスやロックなど、現代の音楽制作に役立つ実践的な方法に焦点を当てています。

この記事を読み終える頃には、あなたも「モチーフからメロディを発展させる」という

作曲の基本スキルを手に入れ、より自信を持って作曲に取り組めるようになっているはずです。

さあ、一緒にメロディ作りの新たな扉を開いていきましょう!

モチーフとは何か?

作曲を始めたばかりの方にとって、「モチーフ」という言葉は

少し難しく感じるかもしれません。

しかし、その概念自体はとてもシンプルです。

モチーフとは、曲の中で繰り返し現れる短い音楽的なパターンのことです。

言わば、メロディのかけらとなる部分で、これを発展させることで

一つの完成したメロディが生まれます。

モチーフは通常、数音から成る短いフレーズで、

特徴的なリズムや音程のパターンを持っています。

良いメロディーの特徴

そもそも「良いメロディ」とは何でしょうか?

ジャンルによってその答えは変わってくるかもしれませんが、

一般的に良いメロディには共通する特徴があります。

それは記憶に残るメロディということです。

曲を一度聴いただけで、そのメロディが頭から離れなくなった経験はありませんか?

それこそが良いメロディの証です。

逆に言えば、特徴のない、記憶に残らないメロディは、聴き手の心を掴むことができません。

モチーフを活用することで、メロディにまとまりが生まれ、

聴き手の記憶に残りやすくなります。

これが、プロの作曲家たちがモチーフを重視する理由です。

モチーフがメロディーに「まとまり」をもたらす仕組み

メロディにまとまりをもたらす大きな特徴は繰り返しです。

モチーフを繰り返したり少し変えてみたりすることで、

統一感のある感覚を聴き手に感じてもらうことができます。

例えば、曲の冒頭に登場したモチーフが、形を変えながらも何度か繰り返されると、

聴き手はそのパターンを無意識に認識します。

有名曲に見るモチーフの例

ポップスやロックの世界でも、モチーフは頻繁に活用されています。

いくつか具体例を見てみましょう。

- クイーンの「We Will Rock You」

「ドン・ドン・パン」という単純なリズムパターンが曲全体を支配しています。

このシンプルなモチーフが繰り返されることで、

誰もが一度聴いただけで覚えられる強烈な印象を与えています。 - ビートルズの「Hey Jude」

サビの「Na Na Na Na~」の部分は、同じフレーズの繰り返しですが、

少しずつ変化を加えることで単調さを避けています。

これらの曲に共通するのは、シンプルながらも印象的なモチーフを

効果的に活用している点です。

モチーフは必ずしも複雑である必要はなく、

むしろシンプルな方が聴き手の記憶に残りやすいのです。

モチーフ発展の基本→展開→解決

モチーフからメロディを発展させる過程は、

大きく分けて三つの段階に分けることができます。

この「基本・展開・解決」という流れを理解することで、

メロディ作りの構造が明確になります。

基本型:メロディのかけら

まず最初に、メロディの核となるモチーフを作成します。

これは曲のアイデンティティとなる部分で、

聴き手に「この曲はこういうものですよ」と宣言する役割を果たします。

最初のモチーフは、できるだけ印象的で覚えやすいものが理想的です。

リズムが特徴的であったり、特定の音程パターンが目立ったりするものが効果的です。

例えば、ベートーベンの「運命」の冒頭の「ダダダダーン」は、

非常にシンプルながらも強烈な印象を与えるモチーフです。

展開型:モチーフを変形・リピートして積み上げる

次に、作成したモチーフを「展開」します。

これは同じモチーフを繰り返しながらも、少しずつ変化を加えていく形です。

展開の方法はさまざまですが、基本的には以下のようなパターンがあります。

- モチーフをそのまま繰り返す

- リズムは保ったまま音程を変える

- 音程の上行下行は保ったままリズムを変える

- モチーフの一部(始まりや終わり)だけを変える

この「展開」の段階で、聴き手はモチーフを認識し、

それが変形しながらも同じ要素が繰り返されていることを無意識に感じ取ります。

これによって、メロディに一貫性が生まれるのです。

解決型:リピートをやめて終わりを演出する

最後に、モチーフの繰り返しを「解決」します。

それまで積み上げてきたパターンを終わらせる役割を果たします。

解決の方法としては、以下のようなものがあります。

- 全く新しいフレーズを導入する

- モチーフの一部だけを取り出して終わる

- モチーフを徐々に小さくしていく

- リズムや音程を大きく変えて締めくくる

この「解決」によって、「ここで一区切りついた」という感覚を

聴き手に与えることができます。

この流れは、クラシック音楽からJ-POPまで、様々なジャンルの音楽に見ることができます。

例えば、J-POPの典型的なサビ構造では

- 基本:サビの最初のフレーズでモチーフが登場

- 展開:そのモチーフを変形しながら2〜3回繰り返す

- 解決:最後に異なるフレーズで締めくくる

このように、「基本・展開・解決」という流れを意識することで、

メロディに明確な構造を持たせることができます。

これは、聴き手の記憶に残るメロディを作るための基本的な枠組みなのです。

基本的なモチーフ発展テクニック4選

モチーフを発展させる方法は無数にありますが、

ここでは特に初心者の方でも実践しやすい基本的なテクニックを4つ紹介します。

これらのテクニックを組み合わせることで、シンプルなモチーフから

多様なメロディを生み出すことができます。

そのままの形で繰り返す

最もシンプルな発展方法は、モチーフをそのままの形で繰り返すことです。

形を全く変えることなく、フレーズをそのままコピー&ペーストするイメージです。

例えば、「タタタタタン、休み」というリズムパターンがあれば、

それをそのまま2回繰り返します。

タタタタタン、休み

タタタタタン、休み

このシンプルな繰り返しは、聴き手にモチーフを印象づける効果があります。

ただし、あまりに多く繰り返すと単調になるため、通常は2〜3回の繰り返しにとどめ、

その後に変化を加えるのが効果的です。

ロックミュージックでは、このシンプルな繰り返しが効果的に使われることが多いです。

うまくハマれば、同じパターンの繰り返しによって強烈な印象を与える効果もあります。

始まりや終わりを変える

次に、モチーフの始まりや終わりを変える方法があります。

特に最後の音を変えるのは、メロディに変化をつける定番テクニックです。

例えば、元のモチーフが「ドレミファソ」だとします。

「ドレミファラ」(最後の音を変える)

「ミレミファソ」(最初の音を変える)

最後の音を変えるのは比較的簡単ですが、最初の音を変えるのはより高度なテクニックです。

最初の音を変えても聴き手がそれを同じモチーフの変形と認識できるよう、

他の部分に十分な共通点を残す必要があります。

ポップミュージックでは、特にAメロからBメロへの展開で、

最後の音だけを変えるテクニックがよく使われます。

これによって、フレーズに変化を持たせつつも一貫性を保つことができます。

メロディラインの上がり下がりだけを保持

三つ目のテクニックは、メロディラインの上行下行は維持したまま、

他の要素(リズムや音程そのもの)を変える方法です。

例えば、元のモチーフが「上がって、下がって、また上がる」という動きを持っていれば、

音程そのものやリズムを変えても、その動きだけを保持します。

これにより、元のモチーフとの関連性を保ちながらも、新鮮さを加えることができます。

J-POPでは、サビの盛り上がりでこのテクニックが使われることがあります。

例えば、Aメロで提示されたモチーフの動きを保ちながら、

サビではより高い音域で歌うことで、盛り上がり感を演出します。

リズムパターンを保ちつつ音程を変える

最後に、リズムパターンだけを保持して、音程を変える方法があります。

これは特にクラシック音楽でよく使われるテクニックですが、

現代のポップスやロックでも効果的です。

ロックミュージックでも、同じリズムパターンで異なるコード進行を演奏することで、

曲に統一感を持たせつつ変化をつける手法がよく使われます。

実践!モチーフからメロディーを作る手順

ここまでモチーフの概念や発展テクニックについて解説してきましたが、

実際にどのようにモチーフからメロディを作っていけばよいのでしょうか?

ここでは、初心者の方でも実践できる具体的な手順を紹介します。

ステップ1:簡単なリズムモチーフを作る

メロディ作りで最初に躓くのは、「何から始めればいいのか分からない」という点です。

そんなときは、まず簡単なリズムパターンからスタートしましょう。

例えば、先ほどの「タタタタたん、休み」のような単純なリズムでも構いません。

最初は使う音程も1〜2個程度で十分です。

大切なのは、そのリズムに特徴があること。

これが、あなたのモチーフの出発点になります。

プロの作曲家でさえ、最初は単純なリズムパターンから始めることが多いのです。

複雑なものを目指す必要はありません。

むしろ、シンプルな方が聴き手の記憶に残りやすいのです。

ステップ2:繰り返しと変化のバランスを考える

モチーフを作ったら、次はそれを繰り返しながら少しずつ変化を加えていきます。

ここで重要なのは、「一度出したアイデアを、2回、3回と繰り返してみよう!」という原則です。

例えば、4小節のフレーズを作る場合:

- 1小節目:モチーフを提示(例:タタタタタン、休み)

- 2小節目:同じモチーフを繰り返す(例:タタタタタン、休み)

- 3小節目:変化を加える(例:タタタタ タタタタ)

- 4小節目:元のモチーフに戻す(例:タタタタタン、休み)

このように、3回目で変化をつけるのがポイントです。

これは「起・承・転・結」の最小単位を4小節間で表現していると言えます。

ステップ3:4小節単位で構成を組み立てる

メロディは通常、4小節や8小節といった単位で構成されます。

まずは4小節のフレーズを作り、それを基本単位として曲を組み立てていきましょう。

4小節のフレーズができたら、次の4小節では

- 最初の4小節をほぼそのまま繰り返す

- 最初の4小節のモチーフを発展させた形にする

- 対照的な新しいモチーフを導入する

などの方法があります。

どの方法を選ぶかは、曲のどの部分(Aメロ、Bメロ、サビなど)を

作っているかによって変わってきます。

ステップ4:16小節のフレーズに発展させる

4小節のフレーズを4つ組み合わせれば、

16小節の大きなセクション(例えばAメロ全体)が完成します。

この16小節の中にも、大きな「起承転結」を与えると、より魅力的な構成になります。

例えば

- 最初の4小節(起):基本のモチーフを提示

- 次の4小節(承):最初の4小節を少し変えて繰り返す

- 次の4小節(転):対照的な要素や盛り上がりを導入

- 最後の4小節(結):最初のモチーフに戻りつつ、締めくくりの要素を加える

このような構成を意識することで、聴き手を飽きさせないメロディラインが作れます。

実践例:ゼロからメロディーを作る

具体的な例として、簡単なポップソングのメロディを作ってみましょう。

鼻歌のみでモチーフを作ることも出来ますが、リズムやコード進行があった方が

モチーフも浮かびやすいと思います。

リズムやコード進行があることで、メロディーに制限が出ることは事実です。

しかし、ガイドがある方がモチーフは浮かびやすく、

鼻歌先行でメロディーを作ると、キーの設定や、適したコード付けは

非常に難易度の高い作業なので、メロディー作りに慣れていない場合は

リズムやコード進行先行でメロディーを作るのがオススメです。

ステップ1:コード進行とリズムパターンを決める

最初はコード進行は、定番のコード進行がオススメです。

やはり、定番というからには理由があり、

メロディーが付けやすいということなんですね。

また、リズムパターンも複雑なものにはしないで、シンプルな8ビートで

テンポも少しゆったり目の方が、特にMIDIキーボードで打ち込みながら

メロディーを打ち込む場合は、ゆったり目の方がやりやすいですよ。

慣れてきたら、色々なコード進行や色々なテンポでトライしてみましょう!

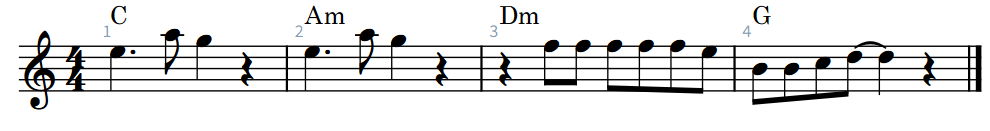

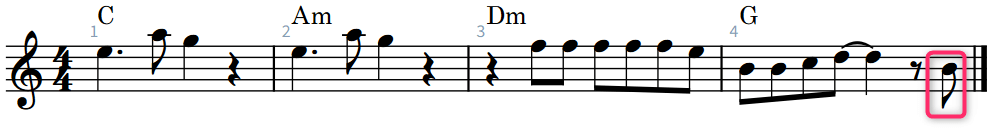

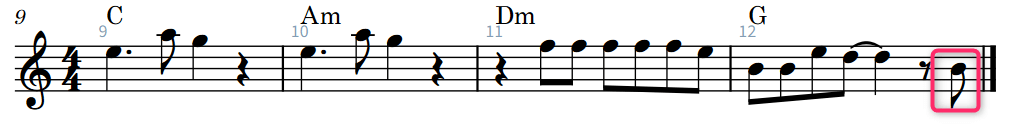

今回はこのような定番の1625進行と、テンポ96のシンプルな8ビートの

4小節のパターンから始めてみます。

サビのメロディーを作っていくイメージで進めます。

ステップ2:リズムモチーフを作る

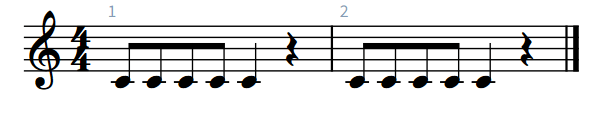

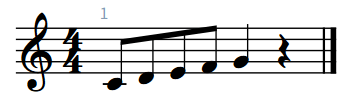

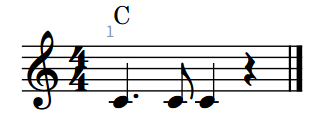

まずは「タ~ン、タ、タン、休み」のような単純なリズムパターンを考えます。

これに音程をつけて

これをベースのモチーフとします。

ステップ3:繰り返しと変化を加える

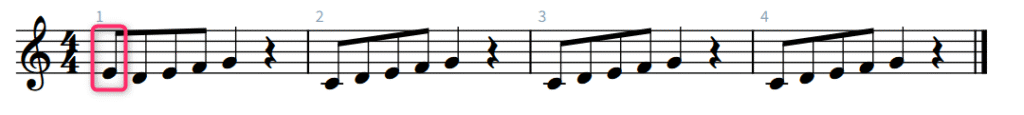

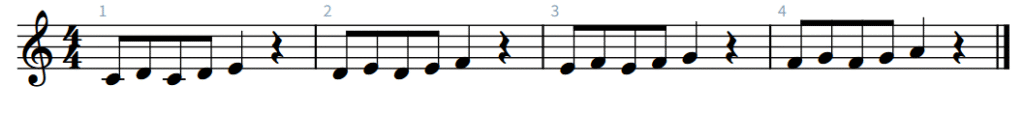

- 1小節目:「タ~ン、タ、タン」(ミ~ラ、ソー)

- 2小節目:「タ~ン、タ、タン」(ミ~ラ、ソー)※同じものを繰り返す

- 3小節目:「休み、タタタタタタ」(ファファファファファミ)※変化を加える

- 4小節目:「タタタ、タ~ン」(シシド、レ~)※次に続く感じ

1小節目のモチーフを作成して、コピーして2小節分が出来ると

自然と次のアイデアが出てくることも多いと思います。

このように少しずつ積み上げていくのが基本になります。

また、1小節目と2小節目は全く同じメロディーですが、

コードが変われば、聴こえ方も違いますよね?

これも大事なポイントです。

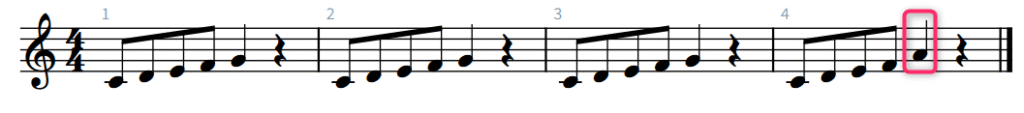

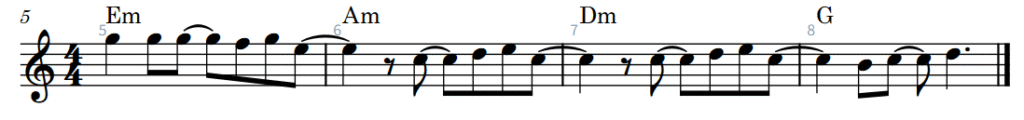

ステップ4:4小節単位で構成を組み立てる

次の4小節では、少し変化をつけていきます。

また、今回16小節のサビのメロディーに発展させたいのですが、

結構多いパターンが1小節目から4小節目の4小節と

9小節目から12小節目までの4小節は、全く同じだったり、

少しだけ変化があるというパターンが多く、最初はこのやり方が作りやすいと思います。

ですので、5小節目から8小節目のメロディーは最初の1小節目の

メロディーに戻るという想定の上で進めるとやりやすいかもしれません。

5小節目から8小節目のコード進行は1625進行の後によく使われる

これも定番の3625進行で進めたいと思います。

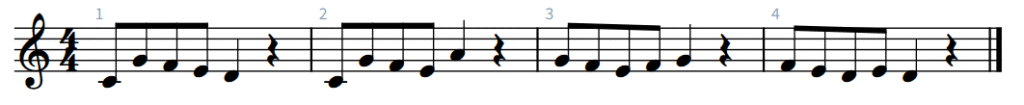

こんな感じのメロディーにしてみました。

- 5小節目:「タン、タタンタタ、タ~ン」(ソ-、ソソ-ファソ、ミ~)

※新たなモチーフ - 6小節目:「タン、タタ、タ~ン」(ド-、レミ、ド~)※新たなモチーフ

- 7小節目:「タン、タタ、タ~ン」(ド-、レミ、ド~)※6小節目の繰り返し

- 8小節目:「タタン、タ~ン」(シド、レ~)※次に続く感じ

5小節目に新たなモチーフを使いました。

1小節目は「タ~ン、タ、タン、休み」とゆったり目のリズムに対して

5小節目は「タン、タタンタタ、タ~ン」と少し忙しいイメージ、

6小節目にも新たなモチーフを入れて、7小節目は全く同じメロディ

8小節目は9小節目につなぐイメージです。

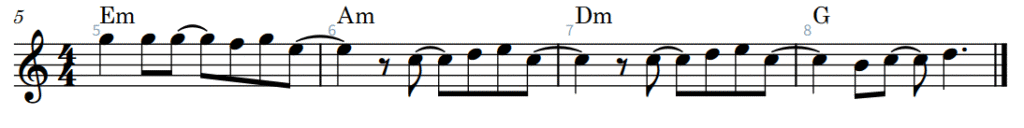

ステップ5:16小節に発展させる

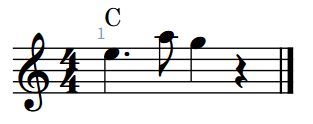

4小節目と12小節目に音を一つ追加しました。

これは4小節目のモチーフではなく、5小節目のモチーフの一部で

スタート地点になります。

このように、メロディーは必ずしも小節の頭から始める必要はなく、

小節の手前や少し後から始めることも可能というか、

これがバリエーションを増やす大きな方法です。

また、この箇所はシ→ソと急激に音程が飛ぶので、印象深いのではないでしょうか?

9小節目から12小節目までの4小節は、1小節目から4小節目とほぼ同じで

1箇所だけ音程を変更しました。

13小節目から16小節目までの4小節は、5小節目から8小節目のメロディーをベースに、

少し高めの音域を使うことと、17小節目で『C』のコードで締めくくることを想定しました。

このように、シンプルなモチーフから始めて、繰り返しと変化のバランスを取りながら、

徐々に大きな構成へと発展させていくことで、メロディが生まれるのです。

初心者によくある問題と解決法

モチーフを使ったメロディ作りに挑戦する中で、初心者の方がよく直面する問題と

その解決法を紹介します。

これらのヒントを参考に、作曲の壁を乗り越えていきましょう。

モチーフが思いつかない時の対処法

「そもそもモチーフが思いつかない…」という悩みは、多くの初心者が経験するものです。

そんな時は、、、

- 既存の曲からインスピレーションを得る

好きな曲のリズムパターンだけを借りて、音程を変えてみましょう。

これは盗作ではなく、学習プロセスの一部です。 - リズムから始める

メロディ全体ではなく、まずは「タタタン」のような

単純なリズムパターンを考えましょう。 - あえて制約を設ける

「3音だけで作る」「特定のリズムパターンを使う」など、

自分でルールを設けることで、逆に創造性が刺激されることがあります。

単調になりすぎる場合の改善策

モチーフを繰り返していると、単調になりすぎることがあります。

そんな時は、、、

- 変化のタイミングを工夫する

2回繰り返した後の3回目で変化をつけるのが基本ですが、

あえて早めに変化をつけたり、

予想外のタイミングで変化をつけたりすることで、

聴き手を驚かせることができます。 - 対照的な要素を導入する

上行するモチーフの後に下行するフレーズを置く、

短いリズムの後に長い音を置くなど、

対照的な要素を導入することで変化をつけられます。 - 伴奏やハーモニーを変える

同じメロディでも、コード進行を変えることで、全く違った印象になります。

モチーフの発展がうまくいかない時のヒント

モチーフは作れたけれど、それをうまく発展させられない場合

- 基本的な発展テクニックを組み合わせる

「そのままの形で繰り返す」「始まりや終わりを変える」

「メロディラインの上行下行だけを保持」

「リズムパターンを保ちつつ音程を変える」

といったテクニックを組み合わせてみましょう。 - 小さな変化から始める

大きく変えようとせず、最初は1〜2音だけ変えるなど、

小さな変化から始めましょう。 - 逆算して考える

最終的にどこに着地したいかを先に決めて、そこから逆算してモチーフを

どう発展させるか考えるのも効果的です。

作曲の行き詰まりを打破するアイデア

作曲全般で行き詰まった時のアイデアも紹介します

- 一度離れてみる

行き詰まったら、一度その曲から離れて、別のことをしてみましょう。

新鮮な気持ちで戻ると、新しいアイデアが浮かぶことがあります。 - 制作環境を変える

いつもと違う場所で作曲したり、違う音源を使ったりすることで、

新しい発想が生まれることがあります。

散歩してみたり、公園で少し考えてみたりするとおもわぬヒラメキがあるかも? - 既存曲の歌詞を拝借してみる

歌詞があるということは、音数が決まることであり、

歌詞からイメージが湧く効果もあるかもしれません。

提示された歌詞を1小節に当てはめる作業に試行錯誤することで

自分の引き出しにはないリズム・パターンが出てくるかもしれません。

これらの解決法を試しながら、

自分なりのモチーフ発展テクニックを見つけていきましょう。

作曲は技術であると同時に、創造的な表現です。

理論を学びながらも、自分の感性を大切にしてください。

まとめ:【作曲初心者必見】魅力的なメロディーの作り方:モチーフ発展テクニック完全ガイド

この記事では、作曲初心者の方でも実践できる「モチーフ発展テクニック」について

詳しく解説してきました。

最後に、重要なポイントをまとめておきましょう。

モチーフ発展テクニックの重要ポイント

- モチーフは曲の「種」である

モチーフとは、曲の中で繰り返し現れる短い音楽的なパターンであり、

メロディ全体の核となるものです。

シンプルなモチーフから、魅力的なメロディが生まれます。 - 「基本・展開・解決」の流れを意識する

モチーフを最初に作成し、それを変形しながら展開し、

最後に解決するという流れを意識することで、

メロディに明確な構造を持たせることができます。 - 繰り返しと変化のバランスが重要

一度出したアイデアは、2回、3回と繰り返しを試してみましょう!

ただし、単調にならないよう、適度な変化も必要です。 - 基本的な発展テクニックを組み合わせる

「そのままの形で繰り返す」「始まりや終わりを変える」

「メロディラインの上がり下がりだけを保持」

「リズムパターンを保ちつつ音程を変える」

といった基本テクニックを組み合わせることで、多様なメロディを生み出せます。

作曲は、技術と感性のバランスが大切な芸術です。

この記事でご紹介したテクニックは、あくまでも道具であり、

最終的には自分の感性で音楽を作り上げていくことが重要です。

「完璧な曲を作らなければ」というプレッシャーは捨て、

まずは楽しみながら曲を作ってみましょう。

失敗を恐れず、たくさん作曲することが上達の近道です。

あなたの中にある音楽的なアイデアを、モチーフという形で表現し、

それを発展させていくことで、あなただけの魅力的なメロディが生まれるでしょう。

この記事が、あなたの作曲の旅の一助となれば幸いです。

それでは、最後までお読みいただき、ありがとうございました!

コメント